© 2025 The Korean Society for Bio-Environment Controld

ABSTRACT

서 론

재료 및 방법

1. 실험재료 및 수확방법

2. 조사 항목 및 통계 분석

결과 및 고찰

서 론

다른 과실에 비해 부드러운 과육과 얇은 과피를 가진 딸기의 상품성 유지기간은 일반적으로 7-14일로 알려져 있으며(Florkowski 등, 2014) 수출딸기의 경우 수출대상국에 도달하는데 2-3일 정도 소요되기 때문에 판매가능 일수가 더욱 줄어들게 된다. 특히 한국산 딸기는 맛과 향이 우수하지만 미국이나 유럽산 딸기보다 낮은 저장성을 가지기 때문에 거리가 가까운 싱가포르, 홍콩 등 동남아시아 지역을 중심으로 수출되고 있으며(Park 등, 2020) 상품성 유지기간을 연장하는 것이 딸기 수출확대에 중요한 요인이 된다.

딸기의 저장성 연장을 위한 가장 일반적으로 사용되는 수확 후 관리 방법으로 예냉 처리가 있다. 수확 후 예냉 처리는 과실의 품온을 빠르게 낮추어 호흡률과 대사작용을 감소시키고 미생물 증식을 억제하는 효과가 있으며(Eum 등, 2014), 예냉온도나 수확 후 예냉까지 소요되는 시간에 따라 저장 중 딸기 품질에 큰 영향을 미친다(Kim과 Hwang, 2013; Nunes 등, 1995). 저장 중 이산화염소를 처리하였을 때 무게 손실률과 잿빛곰팡이 발생률을 감소시킬 수 있었으며(Kim과 Hwang, 2019; Lee 등, 2017), Modified atmosphere packaging(MAP) 적용시 딸기의 저장수명을 연장시키는데 효과적이었다(Hong 등, 2021; Xiao 등, 2004).

딸기 상품성 연장을 위한 수확 후 관리에 대한 많은 연구가 있었지만 수확방법에 대한 연구는 부족한 실정이다. 수출딸기 수확용기는 일반적으로 원형이나 사각형의 플라스틱 상자를 사용하고 여러 단으로 쌓아서 수확하여 예냉 후 선별, 포장 단계를 거친다. 그러나 수확 시 착색도가 높은 성숙한 과실의 경우 수확용기나 과실 간에 밀착되어 과육이 눌리거나 과피에 손상을 입게 된다. 이렇게 손상된 부위는 저장 중에 상품성이 저하되고 곰팡이 발생의 원인이 되기도 한다(Mercier 등, 2019). 딸기는 과실이 성숙함에 따라 당도가 증가하는 반면 저장성을 판단하는 중요한 지표로 사용되는 과실의 경도는 하강하게 된다(Ahmed와 Labavitch, 1980; Lim 등, 2016). ‘금실’ 품종의 경우 미숙과 수출 시 소비시장에서 과피의 착색이 불량하고 동시에 당도 등 과실의 품질이 낮아서 소비자 선호도 하락의 원인이 되었다. 또한 착색도와 과실품질을 향상시키기 위해 수확 착색도를 높였을 때는 저장성이 감소하는 문제가 있었기 때문에 수확 착색도를 향상시키면서 저장성을 높일 수 있는 방법이 필요하다.

따라서 본 연구에서는 수확 단계에서 상품성을 높이기 위한 최적의 수확숙도를 규명하고, 동시에 수확단계에서 저장성 연장을 위해 수확용기를 변경했을 때 상품성과 저장성에 어떠한 영향을 미치는지에 대해 실험하고자 한다.

재료 및 방법

1. 실험재료 및 수확방법

본 연구에 사용된 딸기는 실제 수출 과정과 동일한 과정으로 진행하기 위해 딸기 수출농가가 집중된 경남 진주시 대평면 딸기 농가의 단동형 비닐하우스에서 재배된 ‘금실’ 품종으로 오전에 수확하여 인근에 있는 수출딸기 공동선별장의 예냉시설을 활용하여 1-2℃에서 예냉 처리 후 다음날 선별, 포장 과정을 거친 후 4℃ 저장고로 옮겨서 저장실험을 실시하였다. 수확시기에 따른 차이를 보기 위해 1월, 3월, 5월 3회에 걸쳐 수행되었으며 수확 숙도는 과피의 착색도를 기준으로 50%, 70%, 90% 3단계로 조절하였다(Fig. 1). 수확용기는 관행적으로 사용되는 여러 겹으로 포개서 수확하는 원형 다단 수확용기(직경×높이: 336×94mm)와 사각 1단 수확용기(길이×폭×높이: 525×330×80mm)를 비교하였다(Fig. 2). 바닥에는 4mm 두께의 스펀지를 깔아서 수확 및 이동 중에 진동에 따른 과실 손상을 방지하였다.

Fig. 1

Classification of maturity based on the pericarp coloration criteria of ‘Kuemsil’ strawberries.

Fig. 2

Strawberry harvesting container: A; single-layer harvest containers, B; multi-layer harvest containers.

2. 조사 항목 및 통계 분석

딸기 과실의 품질변화를 측정하기 위해 저온저장 1일, 3일, 6일, 12일 후에 처리당 10개체, 3반복으로 총 30개체의 착색도, 경도, 당도, 외관지수, 무게변화를 조사하였다. 과피의 착색도는 ‘금실’ 딸기의 착색 기준에 따른 숙도 분류표(Fig. 1)를 기준으로 육안으로 판단하여 백분율로 표시하였다. 경도 측정은 경도계(DFT-01, T.R. Turoni Srl, Forli, Italy)를 이용하여 5mm probe를 장착하여 동일한 과실 부위에 측정하였다. 경도 측정이 끝난 과실은 길이 방향으로 절반으로 나누어 중간부위를 착즙하여 휴대용 당도계(Pal-1, Atago Co., Ltd., Tokyo, Japan)를 이용하여 당도를 측정하였다. 외관지수는 육안으로 측정하여 5점(수확당시와 비슷)에서 1점(상품성 상실)까지 점수로 수치화하였고 무게변화는 1월에 수확한 과실을 활용하여 저장기간에 따른 무게감소를 감모율로 표시하였다. 완전임의배치법 3반복으로 저장실험을 수행하였으며, 데이터 분석은 R(V. 4.1.2, R Foundation, Vienna, Austria) 프로그램을 이용하여 분산분석(ANOVA)을 하였으며 Duncan의 다중검정(DMRT)를 이용하여 P ≤ 0.05 수준에서 각 처리 간의 유의성을 검증하였다.

결과 및 고찰

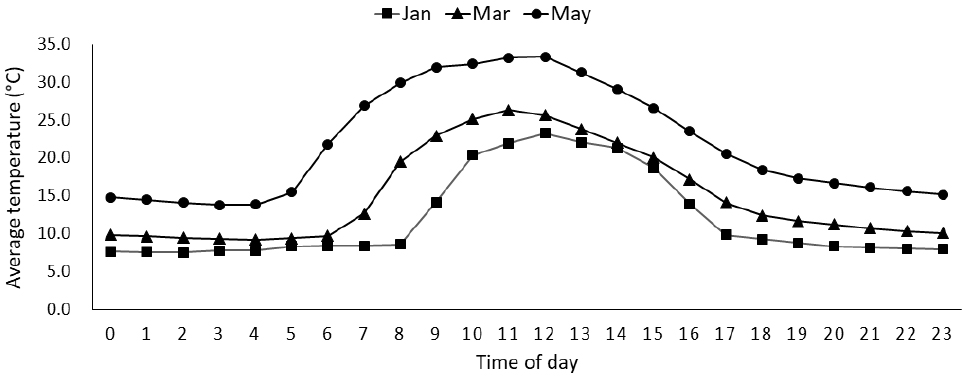

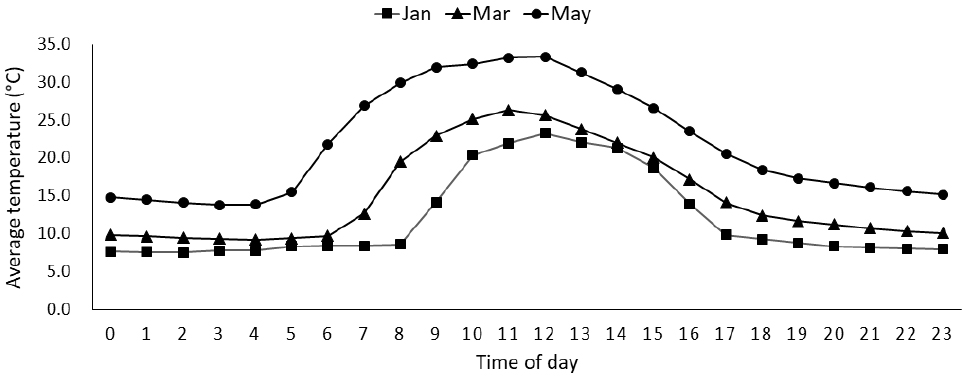

월별 딸기재배 비닐하우스의 하루 동안 평균온도는 Fig. 3와 같다. 수출딸기를 재배하는 단동형 비닐하우스의 내부 온도를 낮추기 위해서는 측창을 개방하여 환기하는 방법만을 사용하기 때문에 외부의 온도가 상승하는 5월에는 딸기재배에 적합한 수준까지 하우스내 온도를 하락시킬 수 없으며, 봄철 수출딸기 품질 하락의 주요원인이 된다. 과실의 품질과 저장성은 과실이 성숙되는 온도에 많은 영향을 받으며(Balasooriya 등, 2020; Massa 등, 2015) 겨울과 봄에 걸쳐 수확하는 딸기는 월별로 과실 특성의 변화가 크다.

Fig. 3

Seasonal variation in the daily average temperature inside greenhouses for strawberry cultivation.

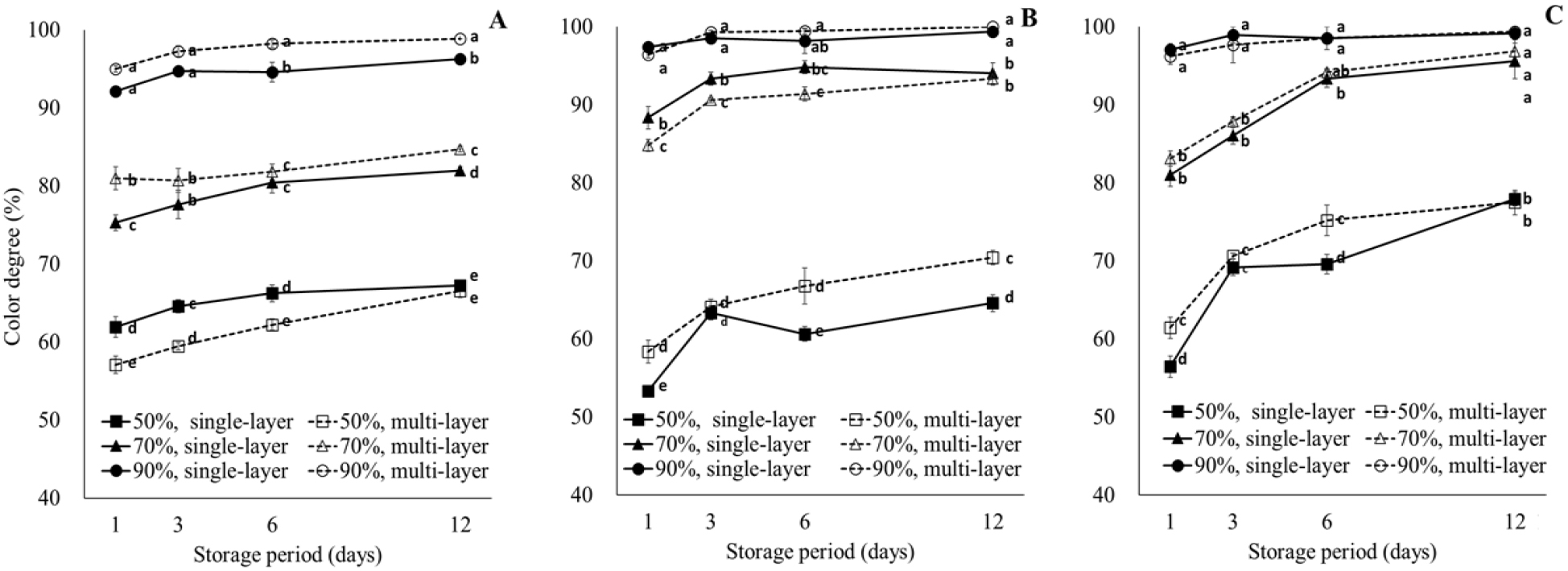

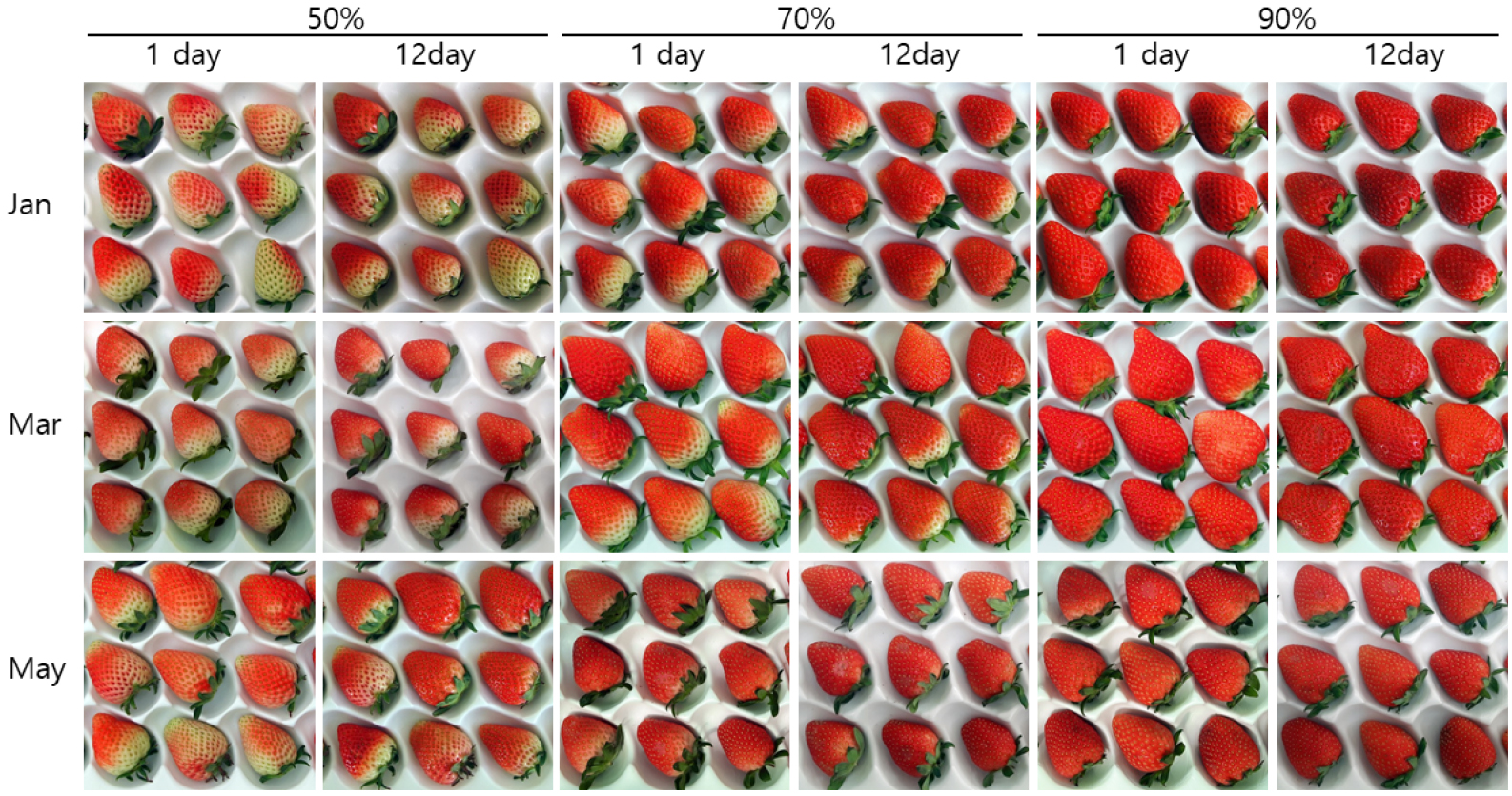

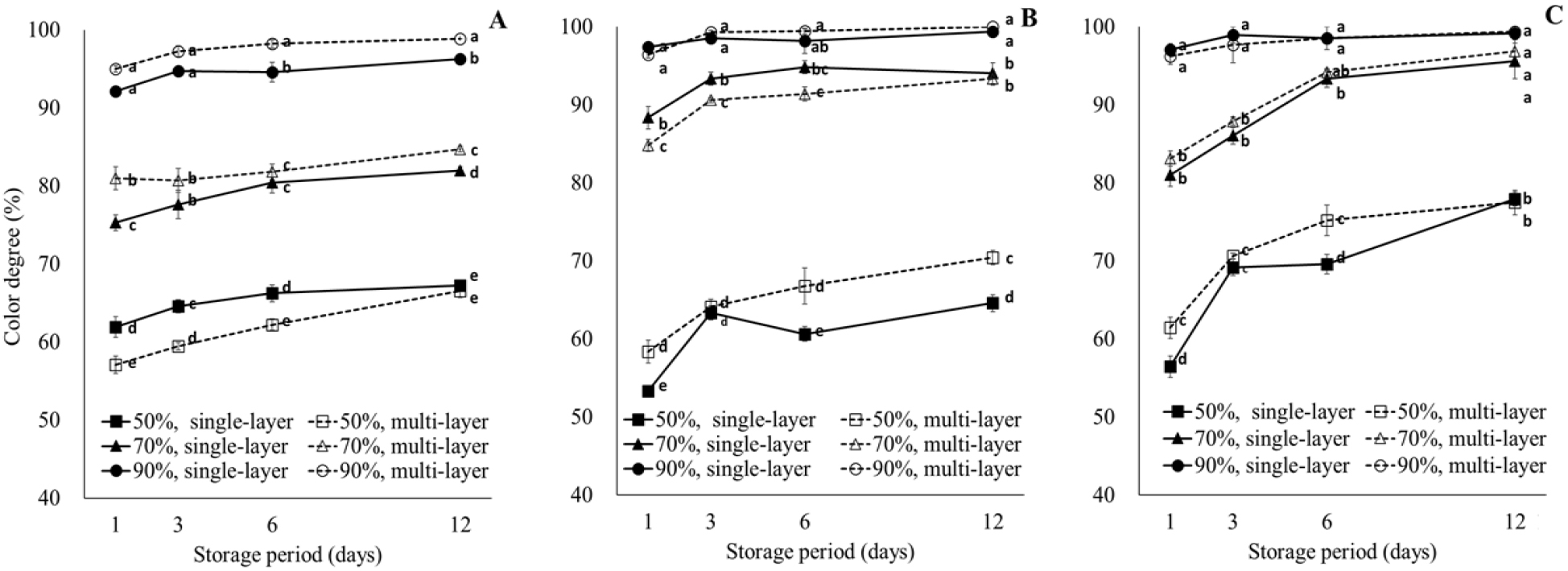

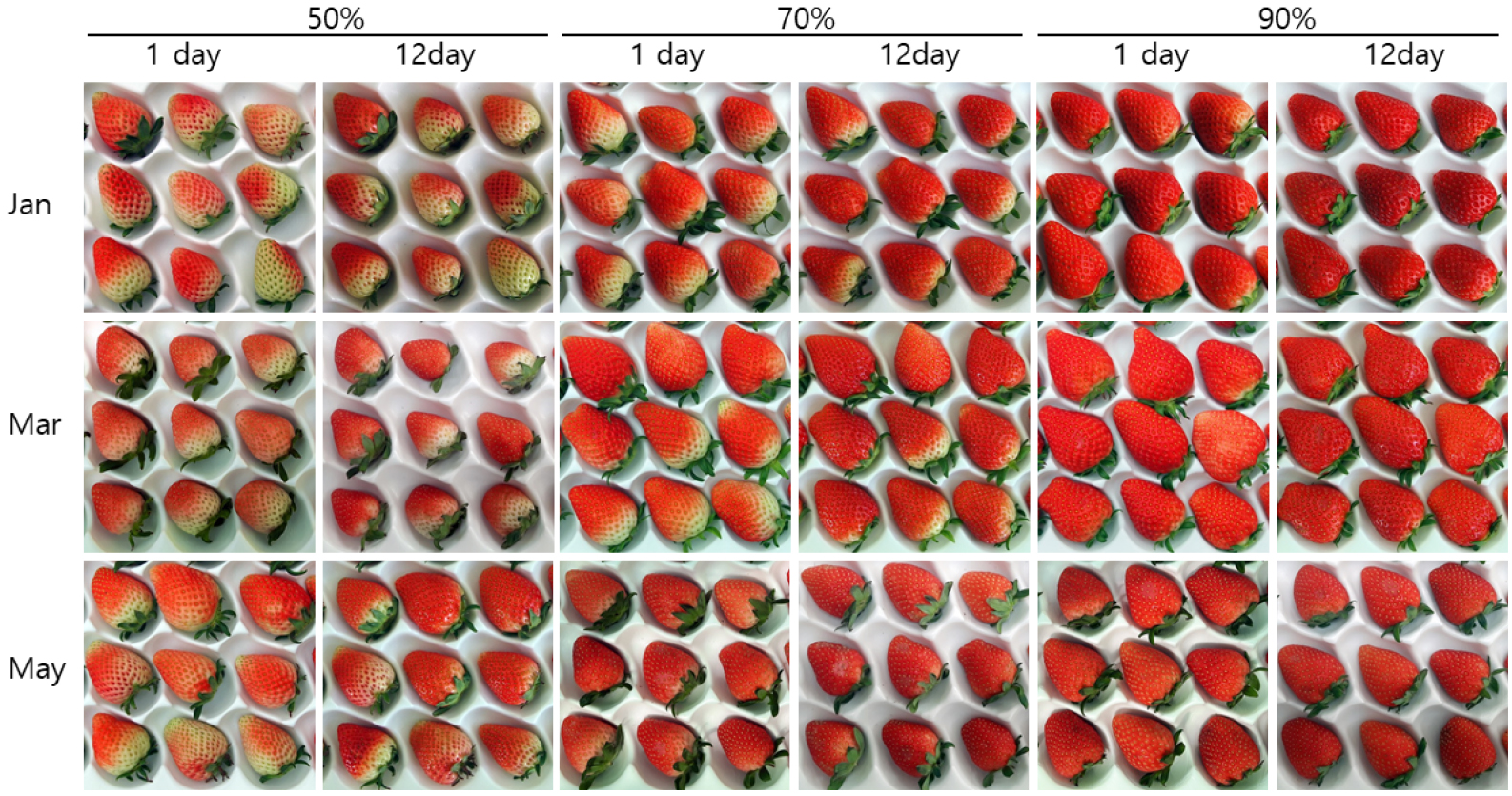

과실의 착색도(Fig. 1)에 따라 50%, 70%, 90%로 나누어 수확했을 때 저온기에 해당하는 1월에는 저장 중 착색도 변화가 하우스 내 평균온도가 높은 3월과 5월에 비해 상대적으로 적었다. 70% 수확 시 저장 12일 후 평균 착색도가 1단 수확용기 사용 시 81.9%, 다단 수확용기 사용 시에는 84.7%로 증가하였다(Fig. 4). 수확용기에 의한 착색도 차이는 다단으로 수확 시 수확상자내 공기순환 등의 어려움으로 상대적으로 과실품온이 높게 유지되기 때문에 착색도 진행이 높았을 것으로 판단된다. 3월과 5월에서는 70%로 수확을 하여도 저장 12일 후에는 90% 이상까지 착색이 진행되었다. 50% 착색도 수확에서는 1월 다단 수확용기 사용 시 저장 12일 후 67.2%까지 착색이 진행되었으며, 5월에도 최대 72.5%까지 착색이 진행되어 Fig. 5와 같이 과실에 백색부분이 많이 포함되어 있었다. Nunes 등(2005)의 연구에서는 75% 착색도에서 수확 시 저장 중 과실의 발달 및 숙성에 의해 착색이 진행되었지만 50% 착색도 수확에서는 착색이 진행되지 않았다고 하였다. 그러나 ‘금실’ 품종에서는 50% 착색도 수확에서도 최소 17.2%에서 최대 22.5%까지 착색이 진행되어 품종에 따른 안토시아닌 함량이나 조성의 차이가 저장 중 착색도 진행에도 영향을 미치는 것으로 판단된다(Kim 등, 2013). 저장 중 과실의 착색도는 저장 3일까지는 빠르게 증가하였지만 6일 이후에는 변화폭이 적었기 때문에 ‘금실’ 딸기는 고온기에도 70% 미만으로 착색도가 낮은 상태에서 수확 시 운송·예냉·선별·저장과정을 거쳐도 충분히 착색도가 상승하지 않아 착색불량에 의한 소비자 선호도 감소의 원인이 된다.

Fig. 4

Changes in fruit coloration during storage depending on harvest maturity and type of harvesting container. Harvest seasons: A, January; B, March; C, May. Vertical bars represent the standard error (n = 3). Different letters indicate significance at p < 0.05 by DMRT.

Fig. 5

Changes in fruit coloration during storage depending on harvest season and harvest coloration, when using multi-layer harvest container.

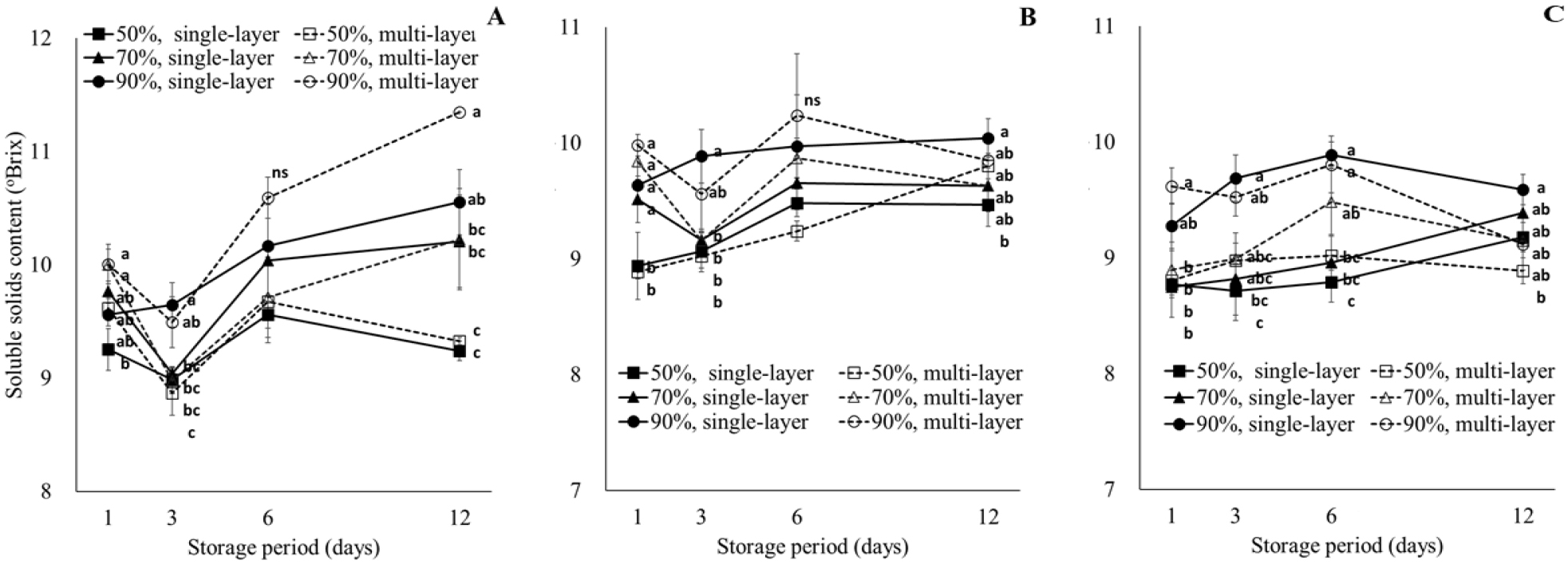

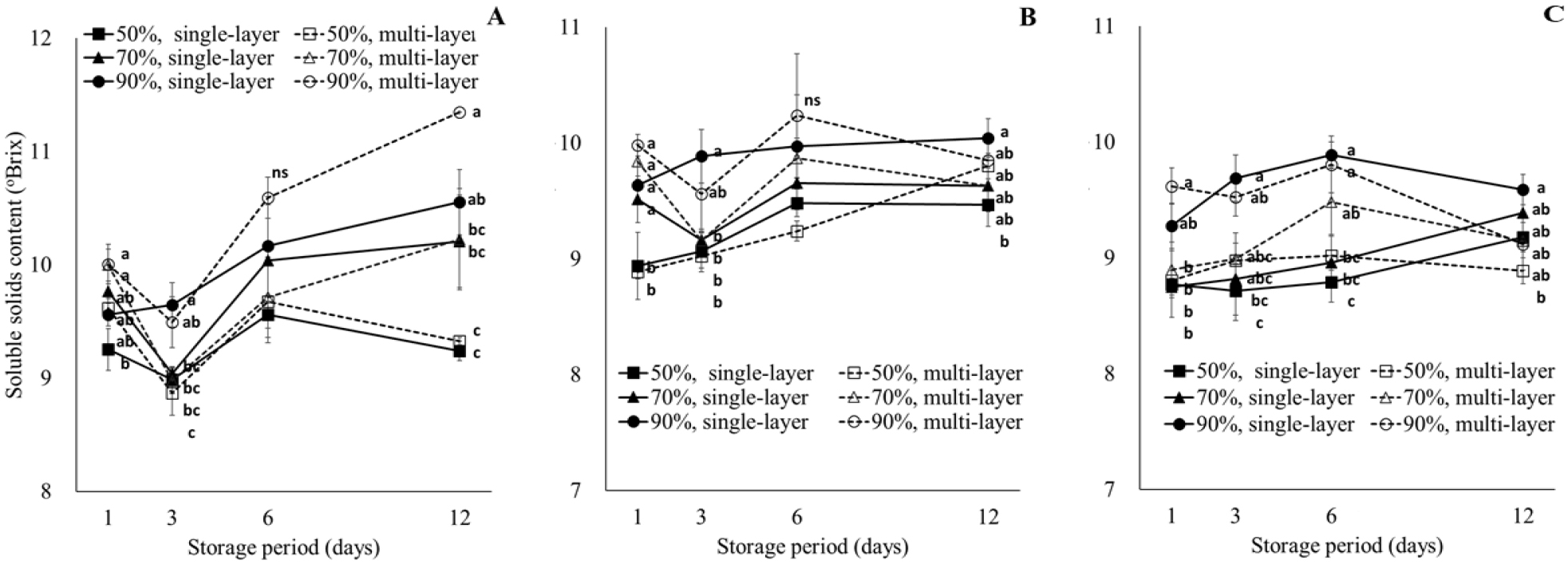

딸기 과실의 당도는 수확 착색도와 수확시기에 영향을 받았다. 수확 착색도를 90%까지 높였을 때 당도가 가장 높았으며 50% 착색도에서 당도가 가장 낮았다(Fig. 6). 수확시기에 의한 영향으로는 외부온도가 비닐하우스 내 목표온도보다 높아지는 5월에는 비닐하우스 내 평균온도가 상승함에 따라 작물의 호흡량은 증가하며, 과실의 성숙 기간이 짧아진다. 결과적으로 과실내 당분을 충분히 축적하지 못하여 과실의 당도가 급격히 하락하였다(MacKenzie 등, 2011; Wang과 Camp, 2000). 저장 중 당도는 과실 내에 남아 있던 전분의 당으로 전환, 수분 손실 등의 원인으로 짧은 기간 상승하다가 감소하는 패턴을 보이는데 3월과 5월 처리에서는 저장 6일까지는 상승하였지만 저장 12일에서는 감소하였다. 반면 1월에 착색도 70%, 90%에 수확한 과실은 저장 12일까지 당도가 상승하였는데 이는 저온기 과실의 성숙 기간이 길어 고온기에 비해 상대적으로 전분축적이 많았던 것으로 판단된다. 저온기에 재배한 딸기는 수확 소요일수가 길어 과중이 무겁고, 당도가 높아지는데(Ra 등, 1996) 저장 중 당도의 변화에 있어서도 고온기에 비해 저장 후기까지 높은 당도를 유지하여서 수확시기가 수확 직후의 과실품질 뿐만 아니라 저장 중 과실품질의 변화에도 영향을 준다는 것을 알 수 있다.

Fig. 6

Changes in fruit soluble solids content during storage depending on harvest maturity and type of harvesting container. Harvest seasons: A, January; B, March; C, May. Vertical bars represent the standard error (n = 3). Different letters indicate significance at p < 0.05 by DMRT.

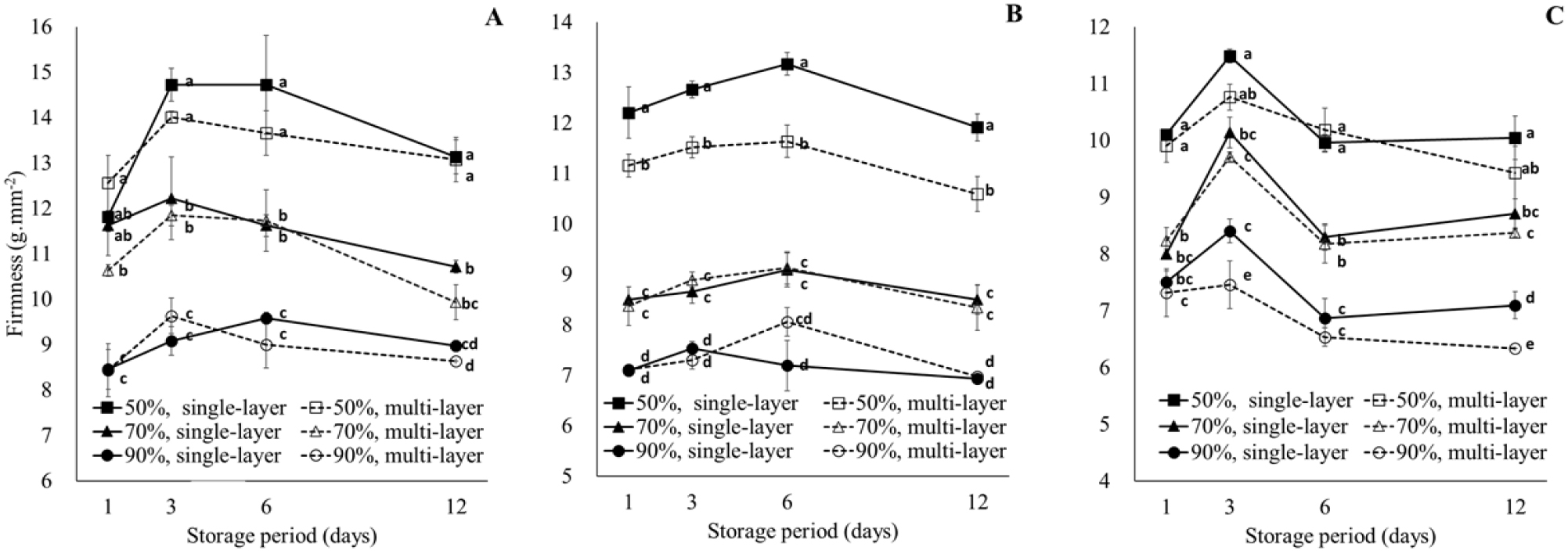

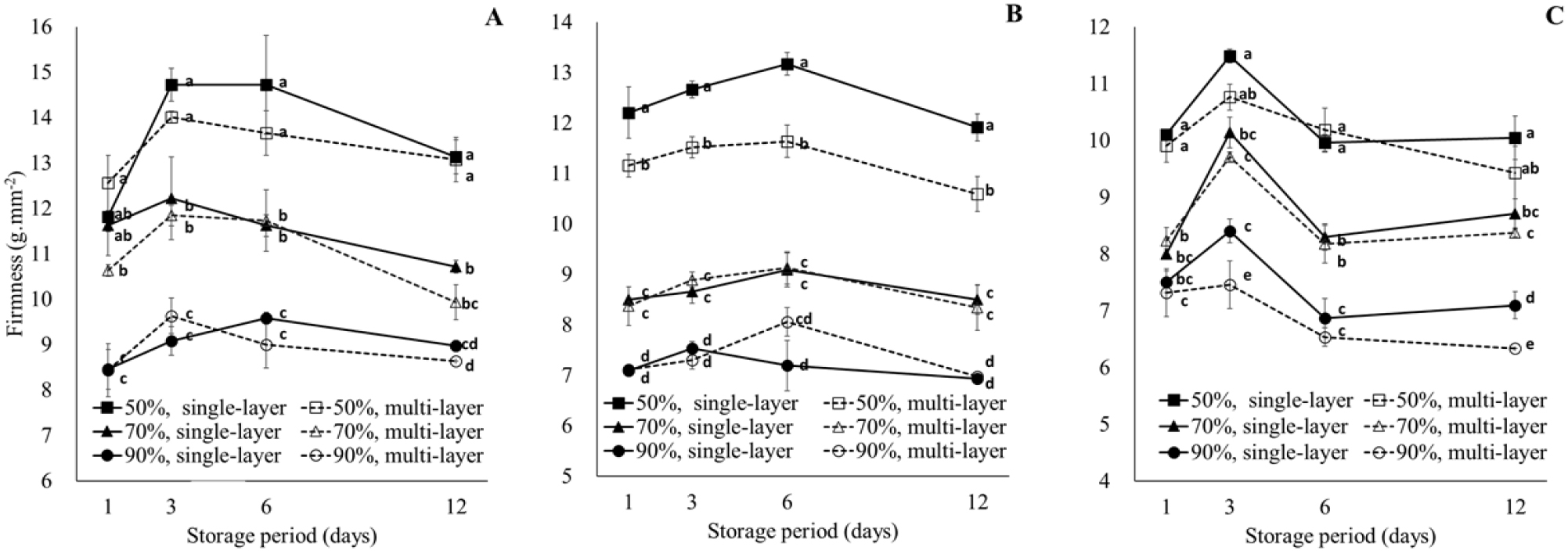

수확시기에 따라 1월에서 5월로 비닐하우스내 온도가 상승함에 따라 과실의 경도는 점진적으로 하락하였다(Fig. 7). 저장 중 경도 변화는 수확용기 처리보다는 수확 착색도에 더 큰 영향을 받았으며, 수확 착색도가 증가함에 따라 경도는 감소하였다. 세포벽 분해효소의 활성은 과일 연화의 주요 요인이다(Deng 등, 2005; Wei 등, 2010). 블루베리의 저장 중 경도는 Cellulase와 β-galactosidase 활성이 감소하는 저장 초기에 증가하였다가 이후 감소하였는데(Chen 등, 2017) 본 실험에서도 저장 중 경도는 1월과 3월 수확에서는 저장 6일까지 증가하다가 감소하는 경향을 나타내었으며 수확 당시 경도가 낮았던 5월에 수확한 과실은 저장 3일에 경도가 가장 높았고 이후에 감소하였다. 과실의 경도는 저장성과 유의한 정의 상관관계를 보이지만(Hikawa-Endo, 2020), 수확 및 운송, 선별 작업 중에 과피의 손상이나 눌림 등에 의한 상품성 하락을 나타내는 데는 한계가 있었기 때문에 외관지수에 대한 조사가 추가로 필요하였다.

Fig. 7

Changes in fruit firmness during storage depending on harvest maturity and type of harvesting container. Harvest seasons: A, January; B, March; C, May. Vertical bars represent the standard error (n = 3). Different letters indicate significance at p < 0.05 by DMRT.

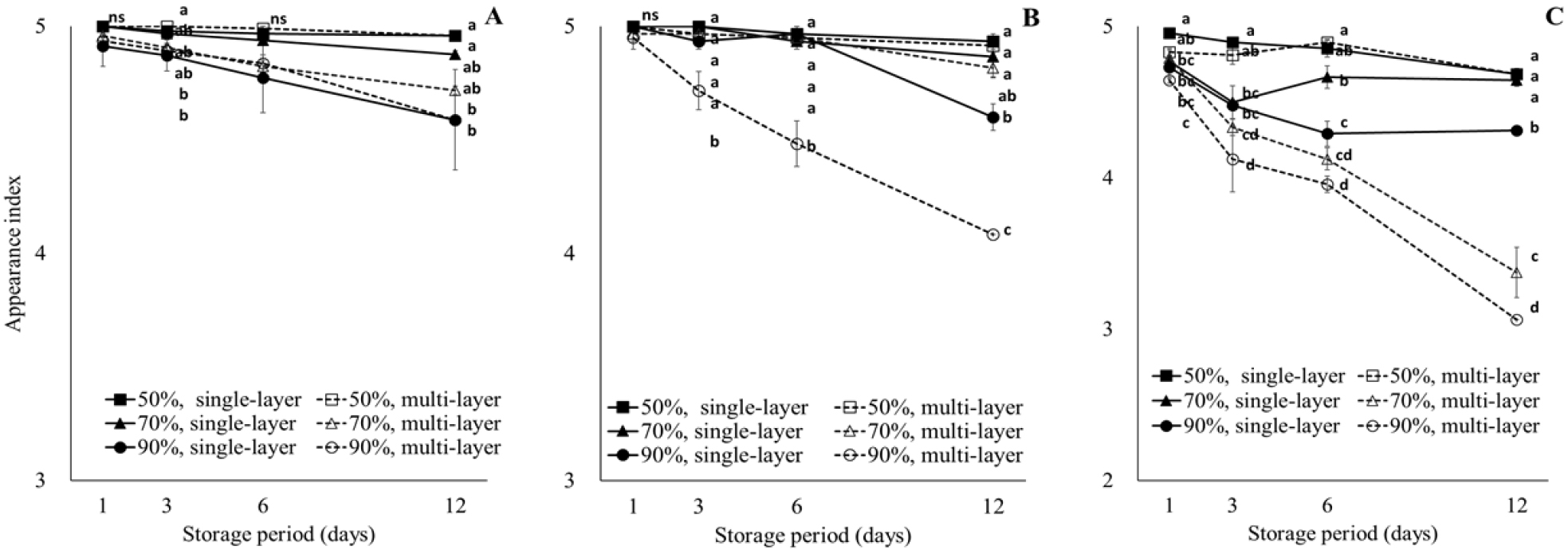

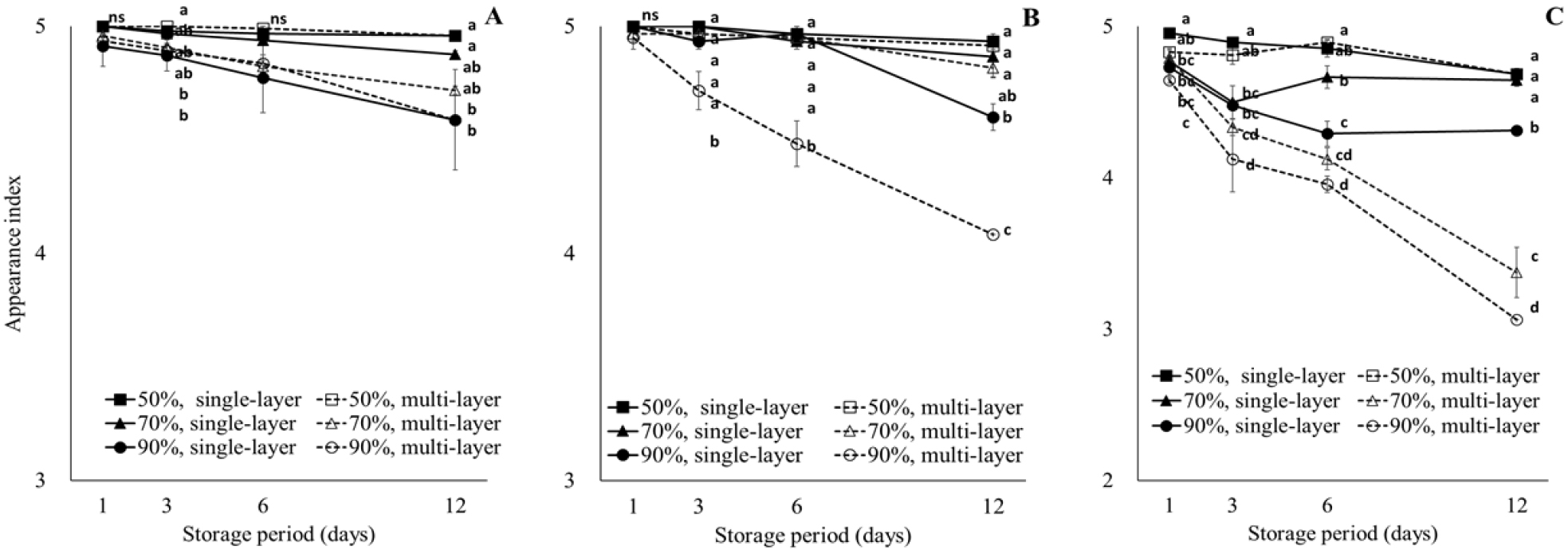

저장 중 외관지수는 수확시기, 수확 착색도, 수확용기에 많은 영향을 받았다. 1월과 3월에 수확한 딸기는 저장 1일째에는 처리 간에 유의성이 보이지 않았지만 고온기인 5월에 수확한 딸기는 저장 1일부터 외관지수의 차이를 보였다(Fig. 8). 수출농가에서 과실 수확 후 예냉까지는 재배규모에 따라 차이는 있지만 최소 1시간에서 길게는 6시간 이상 걸리기도 한다. 본 실험에서는 평균적으로 3시간 정도 소요되었으며 5월에 수확한 과실은 예냉 전까지 높은 품온을 가지고 있어서 호흡량을 증가시키는 요인이 되었다. 또한 고온기에 수확한 과실의 경도는 상대적으로 낮기 때문에 수확용기와 과실 간에, 혹은 과실 간의 간섭에 더욱 취약하여 과피의 손상과 눌림 등으로 빠르게 외관지수가 하락하였을 것으로 판단되었다. 저장기간이 길어질수록 처리 간 외관지수의 차이가 뚜렷해졌는데 1월에 수확한 과실에 비해 3월과 5월에 수확한 과실의 외관지수 하락폭이 컸다. 수확 착색도를 높일수록 저장 중 외관지수가 감소하였지만 수확용기를 관행 다단 수확용기에서 1단 수확용기로 변경했을 때 외관지수 하락을 큰 폭으로 억제하는 효과가 있었다. 3월 수확에서는 90%-다단에서 저장 12일 후 외관지수가 가장 낮았으며, 5월 수확의 경우 90%-다단, 70%-다단에 비해 90%-1단 수확에서 저장 12일 후 외관지수가 높게 나타나서 저장 중 상품성 유지에 수확용기가 중요한 요인이 된다는 것을 알 수 있었다.

Fig. 8

Changes in appearance index during storage depending on harvest maturity and type of harvesting container. Harvest seasons: A, January; B, March; C, May. Appearance index was evaluated based on a grading scale from 1 to 5 (1 = bad, 2 = poor, 3 = moderate, 4 = good, and 5 = excellent). Vertical bars represent the standard error (n = 3). Different letters indicate significance at p < 0.05 by DMRT.

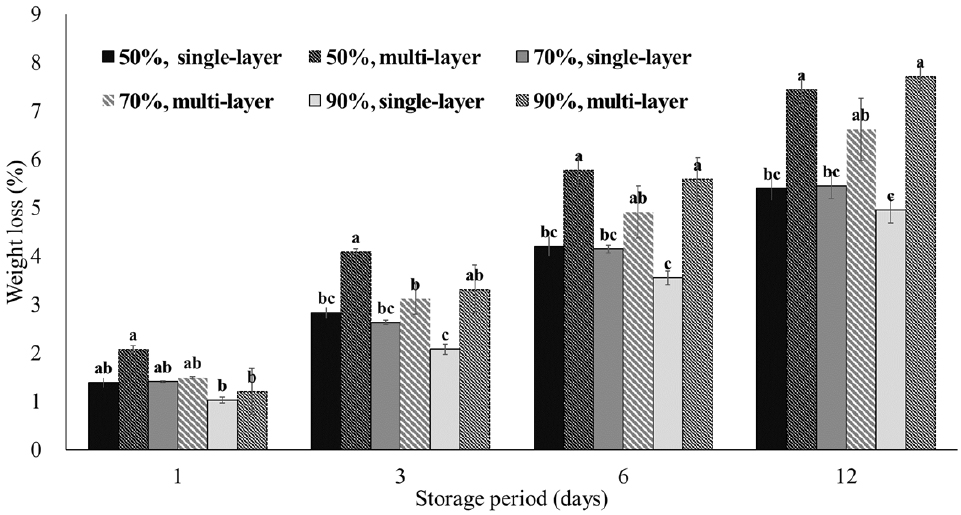

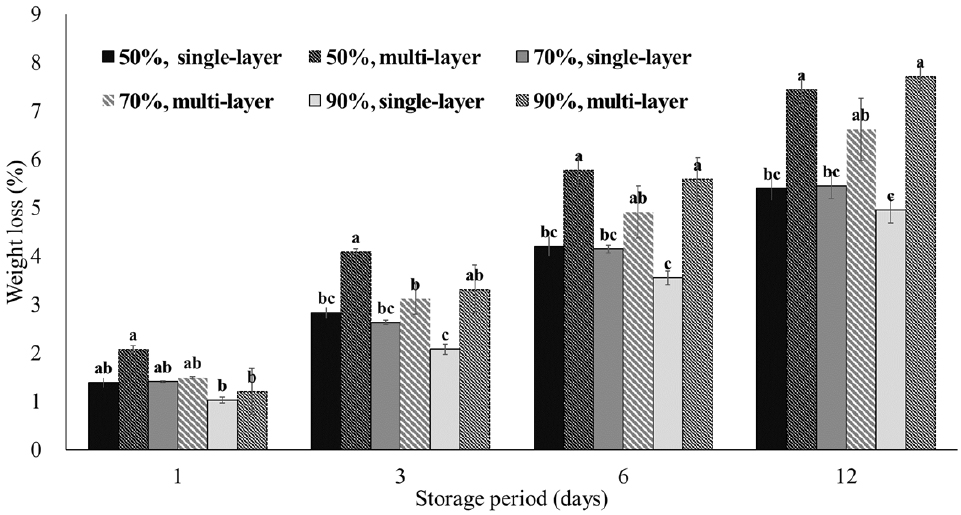

저장 중 과실의 무게는 꾸준히 감소하여 저장 12일 후에는 처리에 따라 최소 5.0%에서 최대 7.7%까지 감소하였다(Fig. 9). 저장 중 무게변화는 과실의 성숙도에 따른 생리적, 구조적 변화에 따라 다양한 양상을 보인다. Chomchalow 등(2002)은 성숙한 토마토가 미성숙한 토마토에 비해 수분손실이 적었다고 하였으며 딸기의 경우 품종에 따라 무게감소의 정도가 달랐으며 수확 숙도가 높아질수록 감모율이 증가하는 결과를 보였다(Rahman 등, 2016). 본 실험에서는 저장 중 무게변화는 착색도의 영향보다는 수확용기에 따라 유의적인 차이를 보였다. 다단용기에 수확한 경우 1단 수확용기에 비해 모든 수확 착색도에서 감모율이 유의하게 증가하였다. 수확 후 예냉전까지 소요시간이나 관리에 따라 과실의 수분 손실이나 당도에 많은 영향을 미치게 된다(Nunes 등, 1995). 과실은 수확 후 무게의 5-10%의 수분 손실로 인해 무게감소 뿐만 아니라 품질이 저하된다(Ben-Yehoshua와 Rodov, 2002; Robinson 등, 1975). 수확 및 수확 후 관리에 따라 충격이나 진동, 압축 등 원인으로 과실은 물리적으로 손상될 수 있고(Li와 Thomas, 2014) 이러한 손상은 수분손실을 증가시킨다. 1단 수확용기에 비해 과실에 상처를 입힐 가능성이 높은 다단 수확용기에서 과실의 증산 및 호흡량 증가로 저장 중 무게감소가 많았던 것으로 판단된다.

Fig. 9

Changes in fruit weight during storage of fruits harvested in January, based on harvest maturity and type of harvesting container. Vertical bars represent the standard error (n = 3).

결과적으로 고품질의 수출딸기를 생산하기 위해서는 수출 대상국에서 착색불량에 의한 소비자 선호도 하락 방지 및 당도 등 과실의 풍미를 향상 시킬 수 있도록 수확 시 착색도를 최소 70% 이상으로 유지해줄 필요가 있었으며, 수확 착색도를 높임으로써 발생할 수 있는 상품성 유지기간이 단축되는 문제를 해결하기 위해 기존에 사용하던 다단 수확용기에서 1단 수확용기로 변경이 필요할 것으로 판단된다.

Acknowledgements

본 연구는 농촌진흥청 연구사업(연구개발번호: RS-2023-00223015)의 지원에 의해 이루어짐.

References

Ahmed A.E., and J.M. Labavitch 1980, Cell wall metabolism in ripening Fruit: i. cell wall changes in ripening bartlett pears. Plant Physiol 65:1009-1013.

10.1104/pp.65.5.100916661275PMC440466Balasooriya B.L.H.N., K. Dassanayake, and S. Ajlouni 2020, High temperature effects on strawberry fruit quality and antioxidant contents. Acta Hortic 1278:225-234. doi:10.17660/ACTAHORTIC.2020.1278.33

10.17660/ActaHortic.2020.1278.33Ben-Yehoshua S., and V. Rodov 2002, Transpiration and water stress. In J.A. Bartz and J.K. Brecht, eds, Postharvest Physiology and Pathology of Vegetables. CRC Press, Boca Raton, USA, pp 111-159.

10.1201/9780203910092.ch512381119Chen Y., Y.C. Hung, M. Chen, and H. Lin 2017, Effects of acidic electrolyzed oxidizing water on retarding cell wall degradation and delaying softening of blueberries during postharvest storage. Lwt 84:650-657. doi:10.1016/j.lwt.2017.06.011

10.1016/j.lwt.2017.06.011Chomchalow S., N.M. El Assi, S.A. Sargent, and J.K. Brecht 2002, Fruit maturity and timing of ethylene treatment affect storage performance of green tomatoes at chilling and non-chilling temperatures. Hort Technol 12:104-114. doi:10.21273/horttech.12.1.104

10.21273/HORTTECH.12.1.104Deng Y., Y. Wu, and Y. Li 2005, Changes in firmness, cell wall composition and cell wall hydrolases of grapes stored in high oxygen atmospheres. Food Res Int 38:769-776. doi:10.1016/j.foodres.2005.03.003

10.1016/j.foodres.2005.03.003Eum H.L., S.J. Bae, D.K. Hwang, Y.R. Yeoung, and S.J. Hong 2014, Effects of shipping temperature and precooling treatment of everbearing strawberry cultivars 'Goha' and 'Flamenco' grown on highland through export simulation. Korean J Hort Sci Technol 32:202-209. doi:10.7235/hort.2014.13091 (in Korean)

10.7235/hort.2014.13091Florkowski W.J., R.L. Shewfelt, B. Brueckner, and S.E. Prussia 2014, The supply value chain of fresh produce from field to home: refrigeration and other supporting technologies. In MC Dodd and JJ Bouwer, eds, Postharvest handling: A systems approach, Ed 3, Academic Press, San Diego, USA, pp 456-465.

Hikawa-Endo M. 2020, Improvement in the shelf-life of Japanese strawberry fruits by breeding and post-harvest techniques. Hort J 89:115-123. doi:10.2503/HORTJ.UTD-R008

10.2503/hortj.UTD-R008Hong S.J., S.J. Kim, C.S. Jeong, and H.L. Eum 2021, Quality change during MAP storage of strawberry (Fragaria × ananassa Duch.) after forced-air cooling with silicone rubber pads. Korean J Hort Sci Technol 56:1-7. doi:10.7235/HORT.20210008 (in Korean)

10.7235/HORT.20210008Kim D.Y., S.K. Kim, C.H Chen, S. Kim, W.B. Chae, J.H. Kwak, S.H. Park, S.R. Cheong, and M.K. Yoon 2013, Variation of anthocyanin content and estimation of anthocyanin content from colorimeter among strawberry accessions. Korean J Breed Sci 45:339-345. doi:10.9787/KJBS.2013.45.4.339 (in Korean)

10.9787/KJBS.2013.45.4.339Kim H.M., and S.J. Hwang 2013, Qualitative changes in maturity, precooling temperatures and light Illumination on the post-harvest management of the fruits in 'Maehyang' strawberry for export. J Bio-Env Con 22:432-438. doi:10.12791/KSBEC.2013.22.4.432 (in Korean)

10.12791/KSBEC.2013.22.4.432Kim H.M., and S.J. Hwang 2019, Changes in marketability of strawberry 'Maehyang' for export as affected by concentration of gaseous chlorine dioxide treatment. J Bio-Env Con 28:166-171. doi:10.12791/KSBEC.2019.28.2.166 (in Korean)

10.12791/KSBEC.2019.28.2.166Lee K.H., S.J. Bong, Y.J. Yoon, B. Lee, I.H. Kwak, K.H. Min, and H.G. Kim 2017, Quality changes of strawberry by slow-released ClO2 gas gel-pack during storage. Korean J Food and Nutr 30:591-598. doi:10.9799/KSFAN.2017.30.3.591 (in Korean)

Li Z., and C. Thomas 2014, Quantitative evaluation of mechanical damage to fresh fruits. Trends Food Sci Technol 35:138-150 doi:10.1016/j.tifs.2013.12.001

10.1016/j.tifs.2013.12.001Lim S.J., H.S. Hwang, and Y.J. Shin 2016, Physicochemical properties and antioxidant activities of 'Seolhyang' and 'Janghee' strawberries from different ripening stages grown in Korea. J East Asian Soc Diet Life 26:80-87. doi:10.17495/easdl.2016.2.26.1.80 (in Korean)

10.17495/easdl.2016.2.26.1.80MacKenzie S.J., C.K. Chandler, T. Hasing, and V.M. Whitaker 2011, The role of temperature in the late-season decline in soluble solids content of strawberry fruit in a subtropical production system. HortSci 46:1562-1566

10.21273/HORTSCI.46.11.1562Massa G.D., E. Chase, J.B. Santini, and C.A. Mitchell 2015, Temperature affects long-term productivity and quality attributes of day-neutral strawberry for a space life-support system. Life Sci Space Res 5:39-46. doi:10.1016/J.LSSR.2015.04.003

10.1016/j.lssr.2015.04.00326177848Mercier S., J.K. Brecht, and I. Uysal 2019, Commercial forced-air precooling of strawberries: a temperature distribution and correlation study. J Food Eng 242:47-54. doi:10.1016/j.jfoodeng.2018.07.028

10.1016/j.jfoodeng.2018.07.028Nunes M.C.N., J.K. Brecht, A.M.M.B. Morais and S.A. Sargent 1995, Physical and chemical quality characteristics of strawberries after storage and reduced by a short delay to cooling. Postharvest Biol Technol 6:17-28. doi:10.1016/0925-5214(94)00048-W

10.1016/0925-5214(94)00048-WNunes M.C.N., J.K. Brecht, A.M.M.B. Morais, and S.A. Sargent 2005, Physicochemical changes during strawberry development in the field compared with those that occur in harvested fruit during storage. J Sci Food Agric 86:180-190. doi:10.1002/jsfa.2314

10.1002/jsfa.2314Park J.E., H.M. Kim, and S.J. Hwang 2020, Changes in marketability of strawberry 'Maehyang' for export as affected by harvest time of the day and temperature of precooling and storage. J Bio-Env Con 29:153-160. doi:10.12791/KSBEC.2020.29.2.153 (in Korean)

10.12791/KSBEC.2020.29.2.153Ra S.W., W.S. Kim, C.S. Moon, I.S. Woo, S.H. Oh, and T.H. Rho 1996, Yield and quality of 'Samahberi' ever-bearing strawberry for off-season production by cultivated area. RDA J Agr Sci 38:439-442.

Rahman M.M., M. Moniruzzaman, M.R. Ahmad, B.C. Sarker, and M.K. Alam 2016, Maturity stages affect the postharvest quality and shelf-life of fruits of strawberry genotypes growing in subtropical regions. J Saudi Soc Agric Sci 15:28-37 doi:10.1016/j.jssas.2014.05.002

10.1016/j.jssas.2014.05.002Robinson J.E., K.M. Browne, and W.G. Burton 1975, Storage characteristics of some vegetables and soft fruits. Ann Appl Biol 81:399-408 doi:10.1111/j.1744-7348.1975.tb01656.x

10.1111/j.1744-7348.1975.tb01656.x1217758Wang S.Y., and M.J. Camp 2000, Temperatures after bloom affect plant growth and fruit quality of strawberry. Sci Hortic 85:183-199.

10.1016/S0304-4238(99)00143-0Wei J., F. Ma, S. Shi, X. Qi, X. Zhu, and J. Yuan 2010, Changes and postharvest regulation of activity and gene expression of enzymes related to cell wall degradation in ripening apple fruit. Postharvest Biol Technol 56:147-154. doi:10.1016/j.postharvbio.2009.12.003

10.1016/j.postharvbio.2009.12.003Xiao G., M. Zhang, G. Luo, J. Peng, V.M. Salokhe, and J. Guo 2004, Effect of modified atmosphere packaging on the preservation of strawberry and the extension of its shelf-life. Int Agrophys 18:1-7.