서 론

재료 및 방법

1. 시험 개요 및 작물 별 재배법

2. 기상자료 수집 및 토양 분석

3. 작물 생육, 수량 특성 조사 및 경제성 분석

결과 및 고찰

1. 재배기간 중 기상 및 토양 조건

2. 품종, 정식기에 따른 양파 생육 및 수량 특성

3. 품종, 파종기에 따른 콩 생육 및 수량 특성

4. 작부체계 성립 가능성 및 경제성

서 론

2022년 우리나라의 식량자급률은 49.3%이며, 이 중 쌀과 서류(고구마, 감자 등)는 각각 104.8%, 103.1%로서 100%를 상회하나, 콩, 보리쌀, 옥수수, 밀은 각각 28.6%, 27.2%, 4.3%, 1.3%로서 자급률이 매우 낮은 실정이다(MAFRA, 2023). 현재 우리나라 남부 지역의 논 작부 체계는 하작물로서 벼를 가장 많이 재배하고 있다(Kim과 Lee, 2009). 그러나 우리나라의 1인당 연간 쌀 소비량은 1990년의 119.5kg에서 2022년 56.7kg으로 62.8kg 정도 감소하였다(MAFRA, 2023). 따라서 매년 쌀 수요량이 감소하고 있으며, 과잉 생산에 의해 쌀 가격 경쟁력 또한 저하되고 있는 실정이다. 이러한 문제를 해결하고, 작물 자급률을 높이기 위해서는 벼 대체 작물을 적용할 수 있는 밭 이용 작부체계 개발이 필요하다.

콩은 두부, 된장, 간장 등 우리나라의 여러가지 전통 식품의 원료로 이용되는 작물로서, 근류균(Bradyrhizobium Japonicum(kirchner) Jordan)과의 공생에 의한 질소고정작용을 통해 토양을 비옥하게 한다. 이외에도 콩을 재배할 경우에는 토양유실감소, 수분 조절 및 여름철 대기 냉각 등의 효과가 있다. 또한 콩의 적정 파종기는 단작(홑짓기) 재배의 경우에는 6월 상순, 이모작 재배의 경우에는 6월 하순경이며, 기상여건 등으로 인해 파종이 지연될 경우 중부 지역의 논 콩의 파종 한계기는 7월 20일 정도로 알려져 있어서(RDA, 2021), 적정 파종기의 범위도 다른 작물과의 작부체계 형성에 어려움이 없을 만큼 넓은 것으로 판단된다. 이러한 이점으로 인해 콩은 다른 작물과 윤작, 간작, 혼작, 교호작 및 주위작 등 다양한 작부 체계를 형성하여 재배되고 있다. 1970년대에는 맥류-두류의 작부 체계가 두류작물 관련 작부체계 중 대부분을 차지하였으나, 최근에는 감소하고 있는 추세이다. 또한 마늘, 양파, 무, 배추, 담배 등과 작부 체계를 이룰 경우, 채소의 연작 피해를 감소할 수 있는 효과가 있는 것으로 알려져 있다(RDA, 2021).

콩 등 두류 작물과 원예작물 간 작부체계 관련 연구 결과는 식량작물, 사료작물 작부체계 연구보다 상대적으로 적게 보고되어 있으며, 콩이라는 작물 자체를 이용한 연구결과보다는 두과 사료 작물을 이용하여 원예 작물의 품질 및 생산성을 향상시키려는 목적으로 수행된 연구 결과가 많은 비중을 차지하였다. 작부 체계에 콩 등 두류 작물을 재배할 경우 토양의 물리성, 화학성이 개선되었으며, 이로 인해 전·후작물 생육 및 생산성이 향상되는 효과가 있었다. 수박 후작물로 콩을 재배하면, 토양 3상 중 고상이 차지하는 비율과 용적 밀도가 감소했고, 공극률과 토양 유기물 함량은 증가하여 수박의 생육이 촉진되는 효과가 있었다(Kim 등, 2021). 또한 토마토 시설재배 시 휴한기 동안 헤어리베치, 콩 등의 두과 녹비 작물을 재배할 경우, 토마토 재배를 위한 전체 질소량의 62%를 토양에 고정할 수 있었고, 호밀, 수단그라스 등 화본과 녹비 작물을 이용했을 때보다 수량이 150% 정도 향상되는 효과가 있었다(Lee 등, 2008). 또한 콩과 옥수수를 혼작하였을 때 옥수수 사료의 조단백질 함량은 4.2-6.3%로서, 옥수수 단작 시의 2.9-3.8%보다 높아 사료 품질이 향상되었다(Seo 등, 2014).

양파는 고추, 마늘과 함께 우리나라의 주요 양념 채소이며, 건강식품에 대한 선호도 증가로 인해 1인당 연간 소비량은 매년 증가하는 추세이다. 또한 2022년 10a당 작물 별 소득을 살펴보면 양파는 2,891,852원 정도로서, 동계 식량 작물인 겉보리(182,144원), 쌀보리(267,135원), 밀(191,440원)보다 월등히 높았다(KOSIS, 2024). 또한 월동 노지채소 중에서는 양파가 마늘(3,891,929원) 다음으로 소득이 높아서(KOSIS, 2024), 양파와 콩을 작부 체계를 형성하여 재배할 경우에는 농가소득 향상 효과가 기대된다.

양파는 9월부터 이듬해 6월까지 10개월 정도 재배되며, 별도의 포장에서 육묘를 하여 11월에 정식할 경우에는 수확기인 6월까지 8개월 정도 재배되는 재배 기간이 매우 긴 작물이다. 따라서 양파와 작부체계를 형성하는 작물은 재배 기간이 짧은 것이 적합하고, 품종 중에서는 단기간에 재배하여 수확할 수 있는 조숙성 품종이 적합하다. Lee 등(2009)은 농가소득 증대를 위한 고소득 작물의 집약 재배를 중심으로 하는 마늘, 양파 - 벼 작부 체계에 적합한 품종은 보통기 재배보다 늦게 모내기를 실시하고, 일찍 수확하는 단기 생육형 품종이 요구된다고 하였다. 또한 Ko 등(2018)은 맥류, 마늘, 양파 등 동계 작물과 작부 체계를 구성하기 위해서는 콩의 생육기간이 100일 내외로 짧아야 작물 간 생육 기간이 겹치지 않아서 재배가 용이하다고 하였다.

본 연구에서는 작부 체계에 이용되는 콩, 양파의 이러한 특성을 고려하여 품종, 파종(정식) 시기에 따른 콩 - 양파 작부 체계의 성립 가능성 및 생산성을 구명하고자 하였다.

재료 및 방법

1. 시험 개요 및 작물 별 재배법

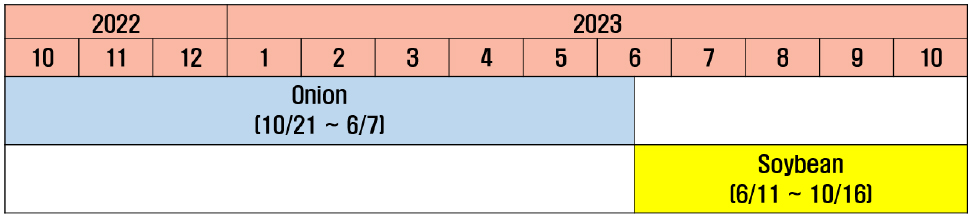

2022년 10월에서 2023년 10월까지 경남 창녕군 관내 밭 포장에서 콩 - 양파 작부체계 시험을 수행하였다(Fig. 1). 양파는 재배 기간이 길기 때문에 양파와 작부 체계를 형성하는 작물은 재배 기간을 단축하거나, 단기간에 재배하여 수확할 수 있는 조숙성 품종이 적합하다고 보고(Lee 등, 2009; Ko 등, 2018)되어 있다. 이에 따라 작물 별 품종의 숙기에 따른 작부 체계의 성립 가능성과 생산성을 검토하고자 하였으며, 이를 고려하여 품종을 선정하였다. 또한 시험 품종은 가능한 해당 숙기 별 대표 품종으로 선정하였다. 양파는 로망(조생종), 탱크(중생종), 카타마루(중만생종)의 3종을, 콩은 선유2호(단기성 두부 및 장류용 콩), 대찬, 태광(이상 일반 두부 및 장류용 콩)의 3종을 각각 공시하였다.

Choi 등(1980)은 우리나라 콩의 파종 적기를 단작의 경우에는 5월 중순, 2모작의 경우에는 6월 중순 - 하순으로 언급하였다. 또한 농촌진흥청에서 2021년에 발간한 농업기술길잡이인 ‘콩’에서는 지역에 따라 다소 차이는 있겠지만 일반적으로 토양 수분 함량이 높은 논에서 콩을 재배할 경우에는 단작 재배의 경우에는 6월 상순, 이모작 재배에서는 6월 하순경에 각각 파종하는 것이 영양 생장이 길어져 웃자라지 않고, 식물체가 도복될 가능성이 낮아서 비교적 안전하다고 보고하였다. 또한 중부지역에서의 논 콩 파종 한계기는 7월 20일로 알려져 있으나 안정적인 수량 확보를 위해서는 7월 10일 이전까지는 콩 파종을 완료하는 것이 적절하다(RDA, 2021). 이러한 정보들을 고려하여 본 시험에서는 콩 파종기를 논 이모작 재배에서의 콩 파종 적기인 6월 하순을 기준으로 하여, 조파(6월 중순), 적파(6월 하순) 및 만파(7월 상순)의 3시기로 설정하였다.

양파 종자를 직파하여 재배할 경우에는 결주율이 34.7% 이상으로 높아서 입모율이 낮으므로(Lee 등, 2014), 우리나라의 양파는 대부분 8월 중순 - 9월 상순에 별도의 육묘상을 준비하여 종자를 파종한 후, 45 - 55일 정도 육묘하여 포장에 정식하는 방법으로 재배되고 있다(RDA, 2022). 본 시험에서도 양파를 시험 포장이 아닌 별도의 육묘상에서 2022년 9월 14일에 파종한 후, 육묘하여 정식 시기별로 시험 포장에 정식하였다.

Ha 등(2017)은 경남 내륙지역 양파 재배 시 10월 25일에 양파 묘를 정식하면 그 이후에 양파 묘를 정식한 처리구보다 식물체 생육이 양호하고, 상품 수량이 높다고 언급하였다. 또한 2022년에 발간된 농촌진흥청 농업기술길잡이 ‘양파’에서는 적정 양파 정식 시기를 극조생종은 10월 상순 - 중순, 조생종은 10월 중순 - 하순, 중만생종은 10월 하순 - 11월 상순으로 보고하였다. 또한 정식 적기보다 일찍 양파 묘를 정식할 경우 월동 전 식물체의 과다 생육으로 인해 추대, 분구 등 2차 생장의 발생률이 증가할 수 있고(RDA, 2022), 최근 겨울철 온난화에 의해서 양파 정식 적기가 연장될 가능성이 있다. 이를 고려하여, 본 시험에서는 양파 정식 시기를 11월 상순을 기준으로 하여 10월 하순(조파), 11월 상순(적파), 11월 중순(만파)의 3시기로 설정하였다.

시험구 배치는 난괴법 3반복으로 하였으며, 작물 별 일반 재배 관리는 농촌진흥청 농업기술길잡이 ‘양파’(RDA, 2022), 농촌진흥청 농업기술길잡이 ‘콩’(RDA, 2021)에 각각 의거하여 수행하였다.

2. 기상자료 수집 및 토양 분석

기상 자료는 기상청 날씨 누리의 과거 관측 자료를 이용하였고, 2022년 10월부터 2023년 10월까지 창녕과 인접한 합천과 밀양 지점 자료의 평균값을 산출하여 기상데이터로 반영하였다. 기상데이터 수집 항목은 순 별 평균기온, 강수량 등이며, 항목 별 평년값은 기상청에서 30년 동안 합천과 밀양 지점에서 수집한 자료의 평균 값을 활용하였다.

시험 포장은 경남 창녕군에 소재한 대구통(미사질양토) 밭 포장에서 수행하였다. 분석 대상 토양은 양파 정식 전, 양파 수확 후, 콩 파종 전, 콩 수확 후에 각각 코어시료채취기(Soil core sampler, Eijkelkamp, Sassenheim, Netherland)를 활용하여, 20 - 30cm 깊이의 토양을 시험 포장 내 5개 위치에서 채취하여 혼합하였다. 채취한 토양은 상온의 음지에서 충분히 건조한 후 분석에 사용하였다. 토양 분석 항목은 pH, EC, 유기물 함량, 유효인산 함량, 전 질소 함량, 양이온(K+, Ca2+, Mg2+) 함량 등이다. 토양 분석 방법은 농촌진흥청 농업과학기술 연구조사분석기준(RDA, 2012)에 의거하여 수행하였으며, pH는 초자전극법, EC는 전극법, 유기물 함량은 Tyurin법, 유효인산 함량은 Lancaster법, 전 질소 함량은 Kjeldahl법, 양이온(K+, Ca2+, Mg2+) 함량은 초산암모늄침출법으로 각각 분석하였다.

3. 작물 생육, 수량 특성 조사 및 경제성 분석

반복 내 식물체 중 40%의 개체가 개화한 일자를 콩의 개화기로 설정하였다. 또한 반복 내 전 식물체 중 80 - 90%의 개체의 꼬투리가 변색되고 종실 고유의 색을 띄며 꼬투리를 흔들면 소리가 나는 시기에 수확을 하였으며, 해당 일자를 콩 수확기로 설정하였다. 콩 출현율은 반복 내 파종 종자 수 대비 식물체 출현 수를 조사하여 다음의 식으로 계산하였다.

A : 식물체 출현 수(개), B : 파종 종자 수(개), C : 출현율(%)

콩의 식물체 생육 조사는 반복 별 식물체를 대상으로 경장, 분지수, 주경절수 등을 조사하였다. 경장은 식물체 내 자엽절에서 줄기의 선단까지의 길이를, 분지수는 식물체 내 2개 이상의 절(마디) 수를 가지는 분지의 개수를, 주경절수는 식물체 내 자엽절을 포함하여 주경의 선단절까지의 절 수를 각각 조사하였다.

콩의 수량구성요소로서 주당립수와 100립중을 측정하였다. 주당립수는 반복 내 식물체 별 콩 완전립의 개수를 조사하여 평균값을 산출하였다. 또한 100립중은 종실 수분함량이 13% 이하로 풍건된 콩 완전립 100개의 중량을 3회 측정하여 평균값을 산출하였다. 또한 콩의 종실 수량은 반복 별 수확한 완전립을 풍건한 후, 10a 면적에 해당하는 종실 수량으로 치환하여 산출하였다.

양파의 묘소질은 육묘 후 정식 전에 엽수, 초장, 엽초경 등을 조사하였다. 시기 별 식물체 생육은 3시기(월동 전, 월동 후, 구비대기)에 걸쳐서 엽수, 초장, 엽초경 등을 조사하였다. 월동 전 생육은 11월 하순 - 12월 상순, 월동 후 생육은 2월 하순 - 3월 상순, 구비대기 생육은 4월 상순 - 중순에 각각 조사하였다. 엽수는 식물체 내 엽록소가 포함된 부위의 길이가 1cm 이상인 잎의 수를, 초장은 지표면으로부터 식물체 내 최장엽 선단까지의 길이를, 엽초경은 지표면으로부터 2 - 3cm 위의 식물체 직경을 각각 측정하였다. 결주율은 2시기(월동 전, 월동 후)에 걸쳐서 조사하였으며, 조사 시기는 월동 전 결주율은 11월 하순 - 12월 상순, 월동 후 생육은 2월 하순 - 3월 상순에 각각 조사하였다. 결주율은 반복 내 결주 수를 조사하여 다음의 식으로 계산하였다.

A : 반복 내 결주 수(개), B : 반복 내 식물체 수(개), C : 결주율(%)

양파의 수량 특성은 구중, 상품수량, 비상품수량, 총수량 등을 조사하였다. 상품 수량은 반복 별 수확한 상품구의 중량을 측정하여 10a 면적에 해당하는 수량으로 치환하여 산출하였다. 비상품수량은 반복 별 수확한 비상품수량(부패구, 열구, 추대구, 분구 등)의 중량을 측정하여 10a 면적에 해당하는 수량으로 치환하여 산출하였다. 총 수량은 상품수량과 비상품수량을 합하여 산출하였다. 구중은 반복 별 상품구 중량을 상품구 수로 나누어서 다음의 식으로 산출하였다.

A : 반복 별 상품구 중량(g), B : 반복 별 상품구 수(개), C : 구중(g)

경제성은 소득을 조사하였는데 처리 별 단위면적(10a) 당 상품 수량, 조수입 및 경영비를 조사한 후 다음의 식으로 산출하였다.

A : 상품수량(kg·10a-1), B : 조수입(원·10a-1), C : 경영비(원·10a-1), D : 소득(원·10a-1)

작물 별 단위면적(10a) 당 조수입 및 경영비는 통계청 농축산물생산비조사 (2024)를 참조하였으며, 최근 5년(2018 - 2022) 간 평균 값을 활용하였다.

기타 조사 항목은 농촌진흥청 농업과학기술 연구조사분석기준(RDA, 2012)에 의거하여 수행하였다. 통계 분석은 XLSTAT basic(Annual version 2024.3.0 Addinsoft, New York, NY, USA)를 사용하여 난괴법에 적용되는 ANOVA로 분석하였다. 통계 분석을 위한 처리 요인은 콩 파종기, 품종 및 양파 정식기, 품종 등이고, 처리 요인 간 상호작용 효과 또한 검정하였다. T-test 수행 결과, p-value가 0.01 미만일 때에는 처리 간 고도의 유의성이 인정되었고, 0.01 - 0.05일때에는 처리 간 유의성이 인정되었으며, 0.05 이상일 때에는 처리 간 유의성이 없는 것으로 판단하였다.

결과 및 고찰

1. 재배기간 중 기상 및 토양 조건

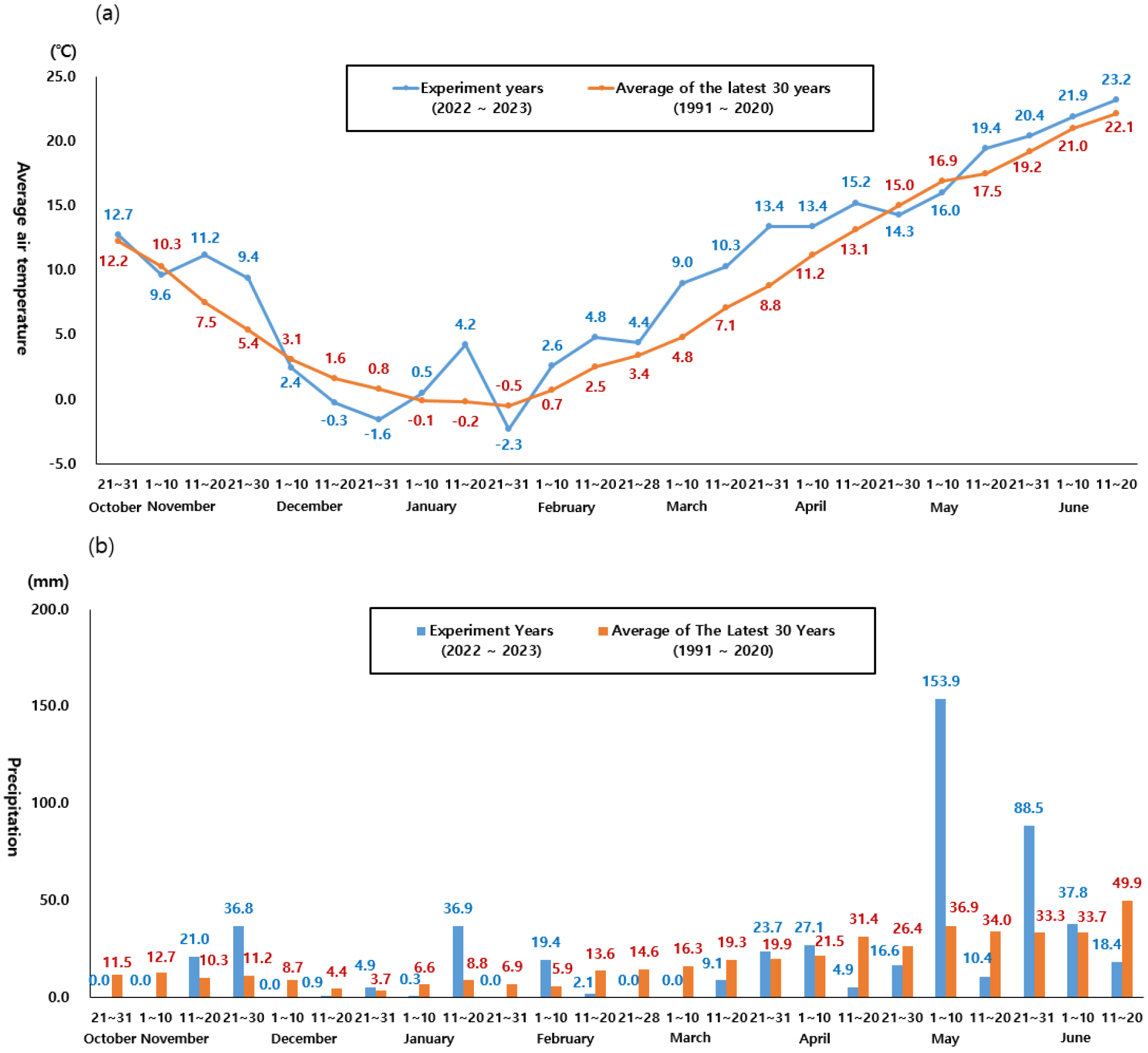

양파의 재배기간(2022년 10월 하순 - 2023년 6월 중순) 중 기상 조건은 Fig. 2와 같다. 평균 기온은 9.8℃로서, 평년(8.5℃)보다 1.3℃ 높았고, 강수량은 512.7mm로서 평년(441.5mm)보다 71.2mm 많아서 고온, 다우의 기상 특성을 보였다. 겨울철(12 - 2월)의 평균 기온은 1.6℃로서 평년(1.2℃)보다 0.4℃ 높았고, 강수량은 64.5mm로서 평년(73.2mm)보다 8.7mm 적었으나 평년과 차이가 크지 않아 유사한 경향을 보였다. Lee 등(2019)은 양파 재배기간 중의 온도가 외기보다 3 - 6℃ 정도 높을 경우 엽수, 초장, 경경, 엽폭 등의 식물체 생육 및 구중, 상품 수량이 증가하였다고 보고하였다. 반면 Kim 등(2021)은 중만생종 양파의 구 비대에 요구되는 적당한 온도는 20℃ 내외이며 25℃ 이상의 고온에서는 생육이 둔해지고 고온이 계속되면 생육이 정지된다고 보고하였다. 이를 종합해 볼 때, 양파의 재배기간 중 적정한 고온은 식물체 생육을 촉진하여 수량을 향상시키는 것으로 생각되나 4월 이후 구비대기의 평균 기온이 25℃ 이상으로 상승할 경우에는 구 비대가 원활하게 이루어지지 못하여, 양파의 수량이 감소하고 잎이 빨리 시들어서 양파가 수확기에 일찍 도달될 것으로 판단된다.

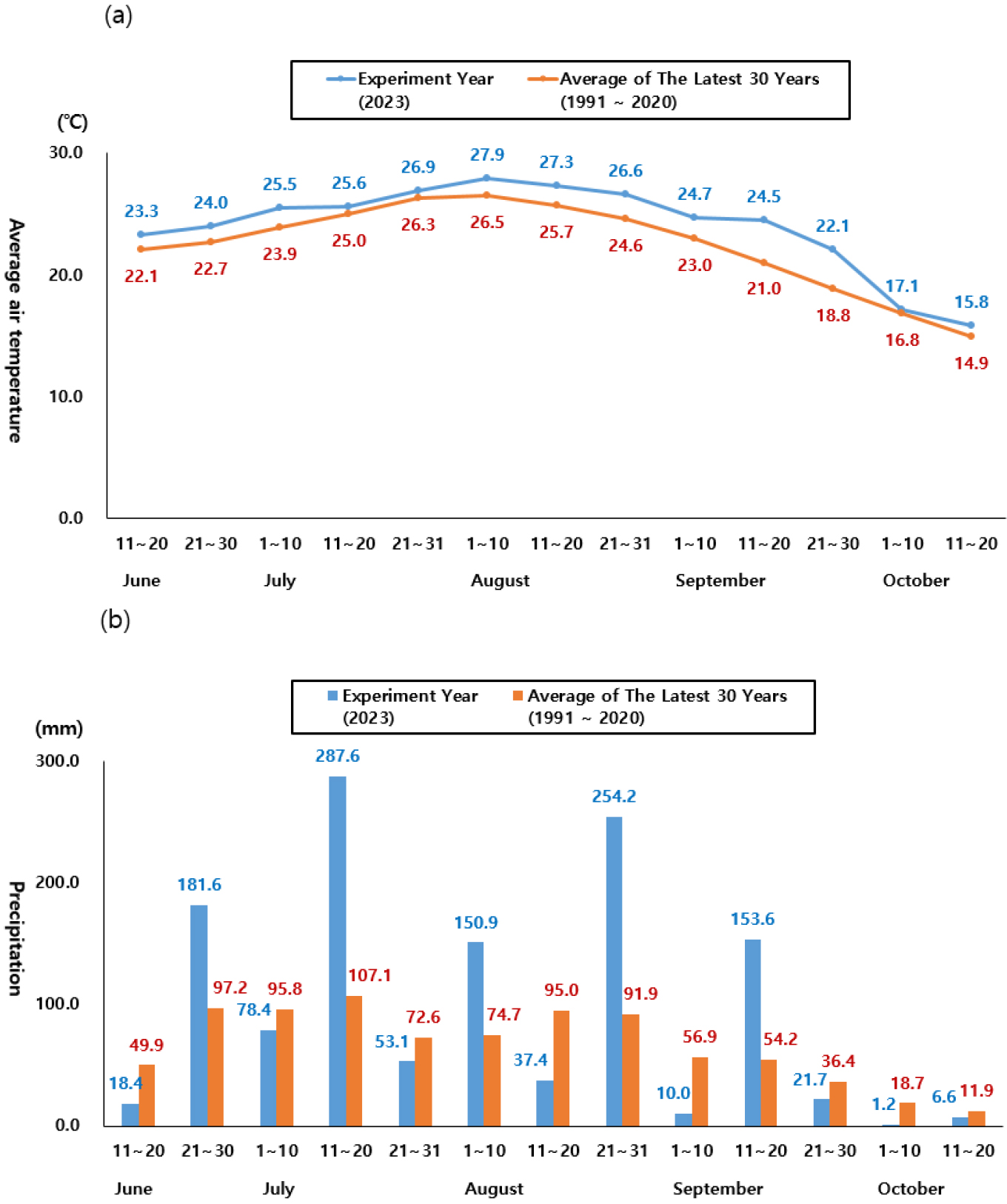

콩의 재배기간(2023년 6월 중순 - 10월 중순) 중 기상 특성은 Fig. 3과 같다. 평균 기온은 23.9℃로서 평년(22.4℃)보다 1.5℃ 높았고, 강수량은 1,254.5mm로서 평년(862.0mm)보다 392.5mm 많아서 전반적으로 고온, 다우의 기상 특성을 보였다. 농촌진흥청 농업기술길잡이 ‘콩’(RDA, 2021)에서는 콩의 발아 가능 온도 범위는 5 - 40℃이고, 배축의 신장은 30℃가 적당하며, 종실 무게는 27℃에서, 개체 당 꼬투리 수는 30℃에서 각각 최대가 되는 것으로 보고되어 있다. 또한 토양 온도 15℃ 이하에서는 발아 및 유묘의 출현이 지연되고, 18℃ 이하에서는 꼬투리가 맺히지 않는다(RDA, 2021). 본 시험에서는 고온의 기상으로 인해 콩 재배기간 중 냉해는 받지 않았을 것으로 생각된다. 또한 콩은 다른 작물에 비해서 요수량이 많고 발아 후 개화기까지 수분 소비량이 계속 증가하며 개화기부터 성숙기까지 가장 많은 양의 수분을 소비하다가 그 후 감소한다(RDA, 2021). 생육 시기별 수분 부족 시 콩 수량 감소 정도는 개화기에는 20%, 꼬투리 비대기에는 30 -40%, 종실발육기에는 40% 이상이다(RDA, 2021). 이를 고려할 때, 본 시험에서는 콩 재배기간 중 강수량이 많았으므로 가뭄 피해는 적었던 것으로 판단된다.

시험 포장의 토양 화학성 분석 결과는 Table 1과 같다. 양파 재배를 위한 적정 pH는 6.0 - 6.5(Lee, 2015), 6.3 - 7.3(RDA, 2022)으로 보고되어 있는데, 시험 포장의 pH는 5.4로서 산성이었다. 또한 양파의 뿌리가 해를 입을 수 있는 EC는 2.0 dS·m-1으로 보고(Lee, 2015)되어 있는데, 시험 포장의 EC는 2.0dS·m-1으로서, 양파의 생육이 가능한 적정 범위의 상한선에 위치한 것으로 판단된다. 양파는 비료를 많이 필요로 하는 작물로서 양파 잎에서는 칼륨의 흡수량이 가장 많고, 그 다음으로는 질소의 흡수량이 많다(Lee, 2015). 또한 질소와 칼륨은 잎이 성장할 때 뿌리를 통하여 흡수되며, 잎에 많이 축적되었다가 구가 비대 될 때 구로 많이 이동한다(Lee, 2015). 양파 구의 양분 흡수는 4월 상순 이후에 급격하게 이루어지는데 칼륨의 흡수량이 가장 일찍 증가하고, 질소의 흡수량은 칼륨보다 늦게 증가하지만 수확기에는 질소의 흡수량이 칼륨보다 조금 더 많다(Lee, 2015). 이를 고려했을 때 칼륨과 질소가 양파 재배 시 가장 중요한 양분인 것으로 생각된다. 양파 재배 후 토양의 총 질소 함량은 0.13%로서 양파 재배 전 토양의 총 질소 함량인 0.18%보다 낮았다. 그러나 양파 재배 후 토양의 칼륨 함량은 0.93cmol·kg-1으로서 양파 재배 전 토양의 0.89cmol·kg-1보다 높아서 이러한 보고와는 반대의 결과를 보였다.

Table 1.

Soil chemical characteristics by cultivating crops.

콩 재배를 위한 적정 토양 pH는 6.5(Yoon, 1989), 6.5 -7.0(RDA, 2021)로 알려져 있는데, 이에 따르면 콩 재배 전 시험 포장의 pH는 5.9로서, 이는 적정 pH범위보다 약간 낮다고 판단된다. 또한 콩 재배 시 토양 내 적정 양이온 함량은 K+가 0.45 - 0.55cmol·kg-1, Ca2+가 6.0 - 7.0cmol·kg-1, Mg2+가 2.0 - 2.5cmol·kg-1으로 각각 보고(RDA, 2021)되어 있는데, 본 시험 포장의 콩 재배 전 토양에서는 모든 치환성 양이온(K+, Ca2+, Mg2+) 함량이 이 기준을 상회하였다. 또한 Yoon(1989)은 콩의 생육이 원활하게 이루어지기 위한 토양 내 치환성 양이온 함량 간 적정 비율값에 대해 언급했는데, 이에 따르면 토양 Ca2+/Mg2+의 적정 값은 3.12, 토양 K+/(Ca2++Mg2+)의 값은 0.15가 적정하다. 본 시험 포장의 콩 재배 전 토양에서는 Ca2+/Mg2+의 값이 2.74, K+/(Ca2++Mg2+)의 값이 0.08로서 적정 수치에 비해 낮아서 토양 내 치환성 양이온 간 비율은 불균일하다고 판단된다. 콩 재배 후 토양 pH는 7.2로서 재배 전의 pH(5.4)보다 상승했고, 총 질소 함량(T-N) 또한 0.16%로서, 재배 전의 0.13%보다 높았다. Ca2+와 Mg2+의 함량 또한 각각 10.1cmol·kg-1, 4.3cmol·kg-1으로서, 재배 전(Ca2+ : 8.5 cmol·kg-1, Mg2+ : 3.1cmol·kg-1)보다 상승했다. 이로 인해 Lee 등(2008)이 보고한 것처럼 콩 재배 시에는 토양 질소 함량의 증대 효과가 있는 것으로 생각된다. 또한 토양 산도 교정과 치환성 양이온(Ca2+, Mg2+) 함량의 증대 효과가 있는 것으로 판단된다. 그러나 콩 재배 후의 K+ 함량은 0.85cmol·kg-1으로서, 콩 재배 전의 0.93cmol·kg-1보다 낮았다. 이러한 현상이 나타난 원인으로는 토양 내 치환성 양이온 간 길항 작용으로 추정되는데, 정확한 원인을 구명하기 위해서는 추가적인 검토가 필요할 것으로 생각된다.

2. 품종, 정식기에 따른 양파 생육 및 수량 특성

품종, 정식기 별 양파 묘소질은 Table 2와 같다. 육묘 일수가 길어질수록 모든 품종에서 묘 엽수, 초장, 엽초경이 증가되는 경향이었다. 품종 별로 비교하면, 로망 묘의 평균 초장은 16.9cm로서, 탱크(19.0cm), 카타마루(20.7cm) 의 묘보다 짧았다. 반면 엽수와 엽초경은 품종 간 유사하였다. 양파 육묘 시 적정 육묘 일수는 45 - 55일(Jang 등, 2016)로 알려져 있다. 10월 하순과 11월 상순에 양파 묘를 정식한 처리구에서는 육묘 일수가 각각 38 - 48일, 49 - 58일에 해당되어 적정한 것으로 생각된다. 반면 11월 중순에 양파 묘를 정식한 처리구에서는 육묘 일수가 59 - 68일 정도 소요되어, 적정 범위보다 긴 것으로 생각된다. 적정 묘소질은 엽수 3 - 4매, 초장 25cm 내외, 엽초경 : 5 - 6mm로 보고(Jang 등, 2016)되어 있는데, 카타마루의 묘는 모든 처리구에서 엽수가 3.0 - 3.2매로서 적정 범위에 포함되었다. 반면 로망과 탱크의 묘는 10월 하순 정식 처리구에서 엽수가 2.0매로서 적정 범위에 미달되었고, 11월 상순 및 11월 중순 정식 처리구에서는 엽수가 3.0매 이상으로서 적정하였다. 모든 처리구의 초장은 14.6 - 24.7cm, 엽초경은 1.7 - 2.8mm로서 적정 범위에 다소 미달된 것으로 판단된다.

Table 2.

Onion seedling growth before transplanting by cultivars and transplanting period.

| Cultivar |

Transplanting period |

Seedling age (days after sowing)x | No. of leaves |

Plant length (cm) |

Plant sheath diameter (mm) |

| Romang | 10/21 - 10/31 | 38 - 48 | 2.0 cz | 16.8 e | 1.8 b |

| 11/1 - 11/10 | 49 - 58 | 3.4 b | 19.2 cd | 2.6 a | |

| 11/11 - 11/20 | 59 - 68 | 4.0 a | 14.6 f | 2.8 a | |

| Tank | 10/21 - 10/31 | 38 - 48 | 2.0 c | 17.7 de | 1.7 b |

| 11/1 - 11/10 | 49 - 58 | 3.0 b | 21.7 b | 2.7 a | |

| 11/11 - 11/20 | 59 - 68 | 3.4 b | 17.7 de | 2.7 a | |

| Katamaru | 10/21 - 10/31 | 38 - 48 | 3.0 b | 20.1 bc | 1.9 b |

| 11/1 - 11/10 | 49 - 58 | 3.0 b | 24.7 a | 2.7 a | |

| 11/11 - 11/20 | 59 - 68 | 3.2 b | 17.3 de | 2.6 a | |

| t-testy | |||||

| Cultivar | ns | * | ns | ||

| Transplanting period | ** | ** | ** | ||

| Cultivar × Transplanting period | ** | ** | ** | ||

월동 전 양파 생육은 Table 3과 같다. 결주율은 0 - 0.8% 정도로서, 품종 및 정식기 간 유의한 차이는 없었다. 엽수, 초장, 엽초경 등 식물체 생육은 모든 품종에서 10월 하순 정식 시 가장 양호했고, 11월 상순 이후에 정식할 경우, 식물체 생육이 감소하여 묘소질과 반대의 경향을 보였다. 이는 장기 육묘 후 정식 시에는 단기 육묘 후 정식 시보다 평균 온도가 낮은 시기에 정식이 되고 노화근의 발생이 많으므로(Ha 등, 1998), 식물체 뿌리의 토양 활착이 어려워서 정식 후 생육이 저하되는 것으로 판단된다. 품종 간 식물체 생육은 유사한 경향이었다.

Table 3.

Onion growth before wintering (December 7, 2022) by cultivars and transplanting period.

| Cultivar | Transplanting period |

Missing plant ratio (%) | No. of leaves |

Plant length (cm) |

Plant sheath diameter (mm) |

| Romang | 10/21 - 10/31 | 0.0 az | 4.1 a | 17.7 ab | 4.2 a |

| 11/1 - 11/10 | 0.8 a | 3.2 b | 15.6 abc | 2.9 cd | |

| 11/11 - 11/20 | 0.0 a | 3.1 b | 14.6 abc | 2.9 cd | |

| Tank | 10/21 - 10/31 | 0.0 a | 4.0 a | 15.8 abc | 3.4 bc |

| 11/1 - 11/10 | 0.0 a | 3.0 b | 13.4 bc | 2.6 d | |

| 11/11 - 11/20 | 0.0 a | 3.0 b | 13.6 bc | 2.6 d | |

| Katamaru | 10/21 - 10/31 | 0.0 a | 3.8 a | 18.2 a | 3.5 b |

| 11/1 - 11/10 | 0.0 a | 3.4 b | 16.0 abc | 2.8 d | |

| 11/11 - 11/20 | 0.0 a | 3.0 b | 13.1 c | 2.4 d | |

| t-testy | |||||

| Cultivar | ns | ns | ns | ns | |

| Transplanting period | ns | ** | ** | ** | |

| Cultivar × Transplanting period | ns | ** | ns | ** | |

월동 후 양파 식물체 생육은 Table 4와 같다. 결주율은 0 -3.3% 정도로서, 품종 및 정식기 간 결주율에서는 유의한 차이는 없었다. 품종 간 식물체 생육은 유사하였으며, 정식기가 지연될수록 모든 품종에서 엽초경이 감소하였다. 엽수와 초장은 탱크의 11월 중순에 정식한 처리구에서 10월 하순과 11월 상순에 정식한 처리구보다 낮았으나, 로망, 카타마루에서는 정식기 간 유사하였다. 이는 시험 기간의 겨울철(12 - 2월) 평균 기온이 1.6℃로서, 평년(1.2℃)보다 0.4℃가 높아 기상이 온난하여 양파의 정식 시기가 늦어도 겨울동안 생육이 원활했기 때문인 것으로 판단된다. 이는 겨울철 기상이 온난해야 양파의 초장, 엽수 등 생육이 좋고, 구중 및 수량이 높다는 Kwon 등(2015)의 보고와 유사하였다.

Table 4.

Onion growth after wintering (February 28, 2023 ) by cultivars and transplanting period.

| Cultivar | Transplanting period |

Missing plant ratio (%) | No. of leaves |

Plant length (cm) |

Plant sheath diameter (mm) |

| Romang | 10/21 - 10/31 | 0.8 az | 4.1 a | 14.1 a | 5.4 a |

| 11/1 - 11/10 | 3.3 a | 4.2 a | 12.9 ab | 4.6 ab | |

| 11/11 - 11/20 | 0.8 a | 3.7 ab | 11.6 ab | 4.0 bc | |

| Tank | 10/21 - 10/31 | 0.8 a | 4.1 a | 12.4 ab | 4.6 ab |

| 11/1 - 11/10 | 3.3 a | 3.9 ab | 12.3 ab | 4.1 bc | |

| 11/11 - 11/20 | 0.8 a | 3.1 b | 9.3 b | 3.1 c | |

| Katamaru | 10/21 - 10/31 | 0.0 a | 3.7 ab | 10.4 ab | 4.3 b |

| 11/1 - 11/10 | 0.8 a | 4.0 ab | 11.4 ab | 4.0 bc | |

| 11/11 - 11/20 | 0.0 a | 4.1 a | 10.8 ab | 3.6 bc | |

| t-testy | |||||

| Cultivar | ns | ns | ns | ns | |

| Transplanting period | ns | ns | ns | ** | |

| Cultivar × Transplanting period | ns | * | * | ** | |

구비대기 양파 식물체 생육은 Table 5와 같다. 이 시기부터는 품종 별로 식물체 생육 특성에 차이가 발생하는 경향을 보였다. 엽수와 엽초경은 조생종인 로망 품종이 가장 낮았고, 중만생종인 카타마루 품종이 가장 높았다. 반면 초장은 품종 간 유사하였다. 정식기와 식물체 생육 특성 간에는 유의한 차이가 발견되지 않았다.

Table 5.

Onion growth in bulb development stage (April 13, 2023) by cultivars and transplanting Period.

| Cultivar | Transplanting period | No. of leaves | Plant length (cm) | Plant sheath diameter (mm) |

| Romang | 10/21 - 10/31 | 6.6 cdz | 68.1 a | 12.8 ab |

| 11/1 - 11/10 | 6.5 cd | 60.9 a | 12.0 ab | |

| 11/11 - 11/20 | 6.5 d | 57.5 a | 10.5 b | |

| Tank | 10/21 - 10/31 | 7.8 ab | 62.6 a | 13.9 ab |

| 11/1 - 11/10 | 7.9 ab | 67.2 a | 14.4 a | |

| 11/11 - 11/20 | 7.1 bcd | 63.3 a | 13.4 ab | |

| Katamaru | 10/21 - 10/31 | 8.4 a | 68.8 a | 14.6 a |

| 11/1 - 11/10 | 8.4 a | 64.7 a | 14.5 a | |

| 11/11 - 11/20 | 7.7 abc | 60.5 a | 12.6 ab | |

| t-testy | ||||

| Cultivar | ** | ns | * | |

| Transplanting period | ns | ns | ns | |

| Cultivar × Transplanting period | * | ns | ** | |

품종, 정식기에 따른 양파 수확기와 수량특성 및 경제성은 Table 6과 같다. 양파 수확기는 조생종인 로망이 5월 25일로서, 중생종인 탱크(6월 7일)와 중만생종인 카타마루(6월 7일)보다 빨랐다. 정식기에 따른 양파 수확기는 모든 품종에서 차이가 없었다. 이를 통해 조생종인 로망을 재배할 경우, 수확기가 빨라서 후작물인 콩 재배 포장의 준비 기간을 연장할 수 있는 장점이 있을 것으로 생각된다. 반면 탱크, 카타마루의 구중, 상품수량 및 총수량은 로망보다 높았는데 이는 중생종 양파의 상품 수량은 23.2 - 49.1ton·ha-1, 중만생종 양파의 상품 수량은 38.3 - 62.0ton·ha-1의 범위에 포함되어 중만생종의 상품 수량이 중생종보다 대체적으로 높았다는 Lee 등(2018)의 보고와 유사하였다. 그러나 매년 기상 조건 및 재배 포장의 환경 조건에 따라 본 실험 결과는 바뀔 수 있을 것으로 생각되므로 향후 추가적인 검토가 필요하다고 판단된다. 정식기에 따른 구중, 상품수량 및 총수량은 모든 품종에서 유사하였다. 품종 별 소득은 로망이 823 - 1,159천원·10a-1으로서 탱크(2,127 - 2,267 천원·10a-1), 카타마루(1,853 - 2,056 천원·10a-1)보다 적었다.

Table 6.

Harvest date, yield characteristics and income of onion by cultivars and transplanting period.

| Cultivar |

Transplanting period |

Harvest date |

Bulb weight (g) |

Marketable yield (kg·10a-1) |

Unmarketable yieldy (kg·10a-1) |

Total yield (kg·10a-1) |

Incomex (thousand won·10a-1) |

| Romang | 10/21 - 10/31 | 5/25 | 180.0 bcz | 5,611 bc | 0 | 5,611 bcd | 1,159 |

| 11/1 - 11/10 | 5/25 | 169.9 c | 4,981 c | 111 | 5,092 d | 823 | |

| 11/11 - 11/20 | 5/25 | 156.6 c | 5,463 bc | 0 | 5,463 cd | 1,080 | |

| Tank | 10/21 - 10/31 | 6/7 | 229.0 a | 7,423 ab | 12 | 7,435 ab | 2,127 |

| 11/1 - 11/10 | 6/7 | 224.6 a | 7,627 a | 185 | 7,812 a | 2,236 | |

| 11/11 - 11/20 | 6/7 | 211.0 ab | 7,685 a | 0 | 7,685 a | 2,267 | |

| Katamaru | 10/21 - 10/31 | 6/7 | 225.0 a | 7,290 ab | 0 | 7,290 abc | 2,056 |

| 11/1 - 11/10 | 6/7 | 211.2 ab | 6,910 abc | 0 | 6,910 abcd | 1,853 | |

| 11/11 - 11/20 | 6/7 | 209.8 ab | 7,188 ab | 0 | 7,188 abc | 2,002 | |

| t-testw | |||||||

| Cultivar | - | ** | ** | - | ** | - | |

| Transplanting period | - | ns | ns | - | ns | - | |

| Cultivar × Transplanting period | - | ** | * | - | * | - | |

3. 품종, 파종기에 따른 콩 생육 및 수량 특성

품종, 파종기에 따른 콩 개화기, 수확기 및 생육 특성은 Table 7과 같다. 콩 수확기는 단기성 품종인 선유2호가 10월 4일 - 10월 16일의 범위에 분포되어 시험 품종 중 가장 빨랐고, 그 뒤를 이어 태광(10월 10일 - 10월 16일), 대찬(10월 16일)의 순으로 빨랐다. 따라서 선유2호를 재배할 경우에는 후작물인 양파의 정식포장 준비 기간을 연장할 수 있을 것으로 생각된다. 개화기 또한 수확기와 유사한 경향이었으며 단기성 품종인 선유2호가 7월 30일 - 8월 11일로서 가장 빨랐고, 그 뒤를 이어 태광(8월 1일 - 8월 11일), 대찬(8월 7일 - 8월 18일)의 순으로 빨랐다. 또한 파종기가 늦을수록 모든 품종에서 개화기와 수확기가 지연되는 경향을 보였다. 식물체 출현율은 선유2호에서 61.7 - 82.8%로서 대찬(81.0 - 93.0%), 태광(80.4 - 93.1%)보다 다소 낮았다. 또한 파종기에 따른 식물체 출현율은 일정한 경향이 없었다. 이는 콩의 식물체 출현율은 파종기의 조만에 따른 영향보다 파종기의 토양수분상태와 기온, 품종에 따른 영향이 더 크다는 Park 등(2014)의 보고와 유사하였다. 또한 Park 등(2014)은 통계 프로그램을 이용한 콩 생육 형질에 대한 분산분석 결과, 파종기는 주경장, 주경절수, 분지수와, 품종은 주경장, 주경 절수와, 파종기 × 품종에서는 주경절수, 분지수와 각각 1% 수준에서 유의한 수치를 보였다고 보고하였다. 그러나 본 시험 결과에서는 품종과 주경장, 파종기와 주경절수, 파종기 × 품종과 주경장, 주경절수, 분지수가 각각 1% 수준에서 유의한 수치를 보여 유의한 수치를 보이는 생육 항목이 적었는데, 이는 본 시험이 밭에서 수행되어 생육 환경이 비교적 균일한 논보다 반복 간 변이가 높아서 발생한 현상으로 추정된다. 주경장은 단기성 품종인 선유2호에서 대찬과 태광보다 짧았는데, 이는 단기성 품종은 줄기가 짧은 특성을 가지고 있다는 Park 등(2014)의 보고와 일치하였다. 또한 대찬 및 태광에서는 7월 상순에 파종할 경우, 이전 시기 파종 처리구보다 주경장이 짧았다. 주경 절수와 분지수도 파종기 처리구 간에 대체적으로 유사하였으나, 대찬, 태광에서는 파종기가 지연될수록 감소하는 경향이었다. 반면 선유2호는 주경장, 주경절수, 분지수 모두 파종기에 따른 일정한 경향이 없었는데, 이는 단기성 품종의 경우에는 일장에 대한 반응이 일반 품종보다 둔감하기 때문에, 파종기 변화에 따른 생육 특성의 차이가 일반 품종보다 적다는 Park 등(2014)의 보고와 유사하였다.

Table 7.

Flowering period, harvest period, plant emergence ratio and growth characteristics of soybean by cultivar and sowing period.

| Cultivar |

Sowing period |

Flowering date |

Harvest date |

Plant emergence ratio (%) |

Main stem height (cm) |

No. of stem nodes (ea·plant-1) |

No. of branches (ea·plant-1) |

| Daechan | 6/11 - 6/20 | 8/7 | 10/16 | 82.0 az | 61.8 abc | 14.5 ab | 8.2 ab |

| 6/21 - 6/30 | 8/11 | 10/16 | 81.0 a | 58.8 cd | 15.9 a | 8.8 ab | |

| 7/1 - 7/10 | 8/18 | 10/16 | 93.0 a | 53.3 e | 13.5 abc | 6.8 b | |

| Seonyu-2ho | 6/11 - 6/20 | 7/30 | 10/4 | 61.7 a | 50.1 ef | 12.2 bc | 9.0 ab |

| 6/21 - 6/30 | 8/4 | 10/10 | 82.8 a | 57.1 d | 15.7 a | 9.5 ab | |

| 7/1 - 7/10 | 8/11 | 10/16 | 72.1 a | 46.6 f | 11.1 c | 9.7 ab | |

| Taegwang | 6/11 - 6/20 | 8/1 | 10/10 | 80.4 a | 63.7 ab | 15.2 a | 10.7 a |

| 6/21 - 6/30 | 8/7 | 10/16 | 93.1 a | 65.0 a | 15.1 ab | 10.1 a | |

| 7/1 - 7/10 | 8/11 | 10/16 | 93.1 a | 61.1 bc | 13.9 abc | 8.2 ab | |

| t-testy | |||||||

| Cultivar | - | - | ns | ** | ns | ns | |

| Sowing period | - | - | ns | ns | ** | ns | |

| Cultivar × Sowing period | - | - | ns | ** | ** | ** | |

품종, 파종기에 따른 콩 수량구성요소(주당립수, 100립중), 상품수량 및 경제성은 Table 8과 같다. 선유2호의 주당 립수와 상품 수량은 각각 105.3 - 122.6개, 172 - 223kg·10a-1의 범위에 포함되어 있으며, 대찬(142.1 - 189.3개, 286 - 361kg·10a-1), 태광(108.3 - 158.5개, 249 - 297kg·10a-1)보다 낮았다. 이는 주당 립수가 조숙종이 23.6개로서 중만숙종의 59.7개보다 적었고, 10a당 상품수량 또한 조숙종이 194kg·10a-1서 중만숙종의 279kg·10a-1보다 낮았다는 Park 등(2014)의 보고와 유사하였다. 파종기가 지연될수록 유의한 차이는 없지만 주당 립수와 상품 수량이 감소하는 대찬, 태광과는 다르게, 선유2호에서는 파종기가 지연되어도 주당 립수와 상품 수량의 변화가 일정한 경향이 없었다. 100립중은 주당 립수가 가장 적었던 선유2호가 27.8 - 28.5g·주-1로서, 품종 중 가장 높았고, 주당 립수가 가장 많았던 대찬이 26.0 - 27.7g·주-1로서 가장 낮았다. 파종기에 따른 100립중의 변화는 일정한 경향이 없었다. 소득은 수량이 가장 낮은 선유2호가 417 - 636천원·10a-1로서 가장 낮았고, 수량이 가장 높은 대찬이 906 -1,227천원·10a-1로서 가장 높았다.

Table 8.

Yield characteristics of soybean by cultivar and sowing period.

| Cultivar | Sowing period |

No. of grains (ea·plant-1) |

Weight of one hundred grains (g) |

Marketable yield (kg·10a-1) |

Incomey (thousand won·10a-1) |

| Daechan | 6/11 - 6/20 | 189.3 az | 27.7 a | 361 a | 1,227 |

| 6/21 - 6/30 | 177.0 ab | 26.8 a | 316 ab | 1,034 | |

| 7/1 - 7/10 | 142.1 abc | 26.0 a | 286 abc | 906 | |

| Seonyu-2ho | 6/11 - 6/20 | 120.9 bc | 28.5 a | 172 c | 417 |

| 6/21 - 6/30 | 105.3 c | 27.8 a | 208 bc | 571 | |

| 7/1 - 7/10 | 122.6 bc | 28.5 a | 223 bc | 636 | |

| Taegwang | 6/11 - 6/20 | 158.5 abc | 28.0 a | 297 abc | 953 |

| 6/21 - 6/30 | 141.0 abc | 27.3 a | 281 abc | 884 | |

| 7/1 - 7/10 | 108.3 c | 27.7 a | 249 abc | 747 | |

| t-testx | |||||

| Cultivar | ** | * | ** | - | |

| Sowing period | ns | ns | ns | - | |

| Cultivar × Sowing period | ** | ** | ** | - | |

4. 작부체계 성립 가능성 및 경제성

콩, 양파의 품종, 파종기(정식기) 별 작부체계 성립 가능성과 경제성은 Tables 9 - 11과 같다. 대찬 콩을 6월 중순 - 7월 상순에 파종할 경우 파종기에 상관없이 10월 16일에 수확되었는데, 그 후 양파를 10월 하순에 정식할 경우에는 포장 준비 기간이 5 - 15일에 불과하여 다른 시기의 양파 정식보다 불리할 것으로 생각된다(Table 9). 따라서 대찬 콩을 재배할 경우에는 콩 수확 후 양파를 11월 상순 - 중순에 정식하면 충분한 포장 준비 기간의 확보가 가능할 것으로 판단된다. 또한 양파를 11월 상순 - 중순에 정식해도 10월 하순 정식 처리구 대비 상품수량에는 유의한 차이가 나지 않았으므로 소득 또한 감소폭이 크지 않을 것으로 생각된다. 단기성 콩인 선유2호를 6월 중순 - 하순에, 태광을 6월 중순에 파종할 경우에는 콩 수확기가 각각 10월 4일 - 10일, 10월 10일로서 양파를 10월 하순에 정식해도 포장 준비 기간의 연장이 가능하므로 양파 재배 포장의 준비에 무리가 없을 것으로 생각된다. 양파를 10월 하순 - 11월 중순에 정식할 경우 정식기에 상관없이 로망은 5월 25일, 탱크와 카타마루는 6월 7일에 수확되었다. 양파 수확 후 콩을 6월 중순에 파종할 경우에는 로망을 재배하면 콩 재배 포장 준비 기간을 16 - 25일 정도 확보할 수 있어서 포장 준비에 무리가 없을 것으로 판단된다. 반면 탱크, 카타마루를 재배한 후 콩을 6월 중순에 파종할 경우에는 콩 재배 포장 준비 기간이 3 - 12일에 불과하였으며, 충분한 포장 준비 기간을 확보하기 위해서는 콩을 6월 하순 - 7월 상순에 심는 것이 적절할 것으로 생각된다. 또한 콩을 6월 하순 - 7월 상순에 파종해도 6월 중순 파종 처리구와 대비하여 상품수량에는 유의한 차이가 나지 않았으므로 소득 또한 감소폭이 크지 않을 것으로 판단된다. 콩, 양파 모두 조숙성 품종인 선유2호와 로망의 평균 소득은 각각 541천원·10a-1, 1,021천원·10a-1로서, 다른 품종(콩 : 대찬 1,056천원·10a-1, 태광 : 861천원·10a-1, 양파 : 탱크 2,210천원·10a-1, 카타마루 1,970천원·10a-1)보다 낮았다. 따라서 후작물 재배 포장의 원활한 준비를 위해서는 조숙종을 재배하는 것보다 상품수량 및 소득이 높은 품종을 재배하되, 후작물의 파종(정식) 시기를 지연하는 것이 좋을 것으로 생각된다. 본 시험에서는 콩(품종 : 대찬, 파종기 : 6월 하순) - 양파(품종 : 탱크, 정식기 : 11월 상순)의 작부 체계가 소득이 3,270천원·10a-1로서 가장 높았고, 파종(정식)기 및 수확기 등을 고려하면 후작물 재배 포장의 준비에 무리가 없으므로 가장 적절한 것으로 판단된다.

Table 9.

Possibility and economic feasibility of soybean – onion cropping system by cultivating soybean cultivar ‘Daechan’.

|

Soybean sowing period |

Soybean harvest date |

Incomez (soybean, thousand won·10a-1) |

Onion cultivar |

Onion transplanting period |

Onion harvest period |

Income (onion, thousand won·10a-1) |

Income (soybean + onion, thousand won·10a-1) |

| 6/11 - 6/20 | 10/16 | 1,227 | Romang | 10/21 - 10/31 | 5. 25 | 1,159 | 2,386 |

| Tank | 10/21 - 10/31 | 6. 7 | 2,127 | 3,354 | |||

| Katamaru | 10/21 - 10/31 | 6. 7 | 2,056 | 3,283 | |||

| 6/21 - 6/30 | 10/16 | 1,034 | Romang | 11/1 - 11/10 | 5. 25 | 823 | 1,857 |

| Tank | 11/1 - 11/10 | 6. 7 | 2,236 | 3,270 | |||

| Katamaru | 11/1 - 11/10 | 6. 7 | 1,853 | 2,887 | |||

| 7/1 - 7/10 | 10/16 | 906 | Romang | 11/11 - 11/20 | 5. 25 | 1,080 | 1,986 |

| Tank | 11/11 - 11/20 | 6. 7 | 2,267 | 3,173 | |||

| Katamaru | 11/11 - 11/20 | 6. 7 | 2,002 | 2,908 |

Table 10.

Possibility and economic feasibility of soybean – onion cropping system by cultivating soybean cultivar ‘Seonyu-2ho’.

|

Soybean sowing period |

Soybean harvest date |

Incomez (soybean, thousand won·10a-1) |

Onion cultivar |

Onion transplanting period |

Onion harvest period |

Income (onion, thousand won·10a-1) |

Income (soybean + onion, thousand won·10a-1) |

| 6/11 - 6/20 | 10/4 | 417 | Romang | 10/21 - 10/31 | 5. 25 | 1,159 | 1,576 |

| Tank | 10/21 - 10/31 | 6. 7 | 2,127 | 2,544 | |||

| Katamaru | 10/21 - 10/31 | 6. 7 | 2,056 | 2,473 | |||

| 6/21 - 6/30 | 10/10 | 571 | Romang | 11/1 - 11/10 | 5. 25 | 823 | 1,394 |

| Tank | 11/1 - 11/10 | 6. 7 | 2,236 | 2,807 | |||

| Katamaru | 11/1 - 11/10 | 6. 7 | 1,853 | 2,424 | |||

| 7/1 - 7/10 | 10/16 | 636 | Romang | 11/11 - 11/20 | 5. 25 | 1,080 | 1,716 |

| Tank | 11/11 - 11/20 | 6. 7 | 2,267 | 2,903 | |||

| Katamaru | 11/11 - 11/20 | 6. 7 | 2,002 | 2,638 |

Table 11.

Possibility and economic feasibility of soybean – onion cropping system by cultivating soybean cultivar ‘Taegwang’.

|

Soybean sowing period |

Soybean harvest date |

Incomez (soybean, thousand won·10a-1) |

Onion cultivar |

Onion transplanting period |

Onion harvest period |

Income (onion, thousand won·10a-1) |

Income (soybean + onion, thousand won·10a-1) |

| 6/11 - 6/20 | 10/10 | 953 | Romang | 10/21 - 10/31 | 5. 25 | 1,159 | 2,112 |

| Tank | 10/21 - 10/31 | 6. 7 | 2,127 | 3,080 | |||

| Katamaru | 10/21 - 10/31 | 6. 7 | 2,056 | 3,009 | |||

| 6/21 - 6/30 | 10/16 | 884 | Romang | 11/1 - 11/10 | 5. 25 | 823 | 1,707 |

| Tank | 11/1 - 11/10 | 6. 7 | 2,236 | 3,120 | |||

| Katamaru | 11/1 - 11/10 | 6. 7 | 1,853 | 2,737 | |||

| 7/1 - 7/10 | 10/16 | 747 | Romang | 11/11 - 11/20 | 5. 25 | 1,080 | 1,827 |

| Tank | 11/11 - 11/20 | 6. 7 | 2,267 | 3,014 | |||

| Katamaru | 11/11 - 11/20 | 6. 7 | 2,002 | 2,749 |